|

Nederlands | ||||||||||||||||

|

Victor Trudo, BREENDONCK,

Le camp du silence, de la mort et du crime |

|||||||||||||||||

| Contenu | |||||||||||||||||

| En manière d'avant-propos | |||||||||||||||||

| Premiere Partie | |||||||||||||||||

|

Chapitre 1 A Breendonck Chapitre 2 Breendonck et son camp Chapitre 3 Les exécutions du 6 janvier 1943 Un drame Chapitre 4 Premiers effets de l'isolement Chapitre 5 Lesxécutions du 13 janvier 1943 Chapitre 6. Premier décès Chapitre 7. Heil pour l'Oberleutnant ! Désirée Mouffe Tortures au détail et assassins en gros Alexis Chapitre 8. Raissonnons ! Chapitre 9. Jean-Pierre Dhée Chapitre 10. Les poux Chapitre 11. Histoire de lettres Chapitre 12. Cruautés encore... Chapitre 13. La faim Chapitre 14. Une visite médicale Chapitre 15. Scènes d'épouvante et autres Chapitre 16. Aux familles de tous ceux que Breendonck a tués Chapitre 17. Ceux des cellules Chapitre 18. Le sanglant fausceau des décemvirs Chapitre 19. Comment les faire revenir? Punir ! |

|||||||||||||||||

| Deuxieme Partie | |||||||||||||||||

|

Chapitre 1. Libération Chapitre 2. Arrestations en masse Chapitre 3. Ancienne connaissance Chapitre 4. 27 juillet 1944 Charleroi libéré ! Daumeries ! Chapitre 5. Breendonck Discours prononcé par Pierre Lansvreugt Chapitre 6. Au Tir National Discours prononcé par Victor Trudo sur la tombe d'Emile MAUFORT |

|||||||||||||||||

| Epilogue: L'affaire Daumeries devant le Conceil de Guerre de Charleroi. | |||||||||||||||||

|

En manière d'avant-propos |

|||||||||||||||||

|

Mon cher Martial, En ce jour de ma libération, 24 avril 1943, je fais à ta mémoire l'hommage de ces souvenirs, en témoignage d'une amitié, d'une fraternité qui ne s'est jamais démentie un instant. Nous avons passé des mois à Breendonck, jusqu'au jour où les Boches, accompagnés de S.S. belges, sont entrés dans notre chambre pour te menotter et, avec neuf autres compagnons : STORCK

Jacques, de Bruxelles ; Avant ton supplice, déjà, tu avais bien souffert... Chaque jour, dans la salle des tortures ou au travail, tu recelais, sans te plaindre, les coups de poing, de pied, qu'un Weiss, qu'un De Bodt, des Belges, te portaient. Je ne sais où se trouvent, à l'heure où je t'écris, nos «oiseaux de tempête » (comme nous les appelions). Poursuivent-ils à Breendonck leur besogne d'assassins ? Les retrouvera-t-on les ailes broyées, un matin, à l'aube, non loin d'un mauvais lieu ? Je les souhaite morts à chacune des minutes qui s'écoulent ! Parviendront-ils à aller pourrir dans un cimetière de Bochie ? Je l'ignore. Mais je ne puis les voir passer dans la clarté de mes souvenirs sans songer à toi, mon vieux Martial, qui les détestais comme je les détestais moi-même et tels qu'ils vinrent à nous, monstrueux et criminels, en marge de l'ordre humain. Dans un traité de botanique générale, publié en 1784 par Quercize de Listrac, je lis ces lignes qui sont tout un portrait: « L'aroïdée, fleur qui a donné son nom à toute une famille du type « arum », se trouve surtout dans les marécages, au long des fleuves ou sur les bords des lacs de l'Extrême-Orient. En Chine, dans l'Inde et en Perse, elle prend des proportions énormes. Du calice profond et sombre où pourrissent des papillons, des insectes et des oiseaux-mouches, s'exhale une odeur caractéristique de charnier. Aussi, cette fleur ne peut croître que dans les endroits malsains et ne répand autour d'elle qu'un parfum de mort... » A Breendonck, les Weiss et De Bodt, d'autres traîtres qui seront cités par la suite, nous tenaient lieu d'aroïdée... Mon cher Martial, nous sommes toujours en période de guerre, je suis rentré auprès des miens, à Charleroi, et je prends sous ma seule responsabilité d'écrire le grand drame de Breendonck. N'en avais-je pas pris l'engagement, là-bas, dans la salle infecte qu'ils appelaient chambre, ou « lag », où nous nous promettions, avec la chance d'en sortir, de décrire toutes les atrocités que nous avions cités que nous avions vues ou subies, les fusillades qui nous avaient été données en spectacle, les crimes auxquels il nous avait fallu assister. |

|||||||||||||||||

|

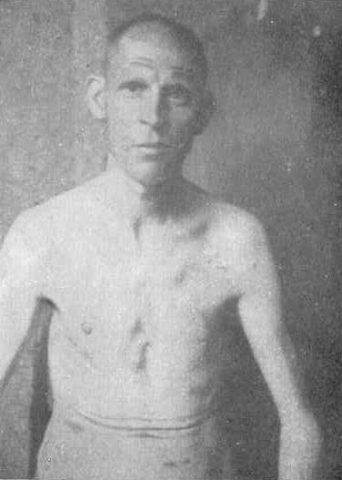

< Victor

TRIDO, sortie de Breendonck. |

Martial VAN

SCHELLE, > fusillé le 15 mars 1943, à 7 h. 10 du matin. |

||||||||||||||||

|

Emile

RENARD, |

Fernand

HUET, de Jumet |

Georges VANNESTE de Binche |

|||||||||||||||

|

Des milliers de Belges sont passés à Breendonck. D'autres, plus autorisés peut-être, en raconteront aussi l'histoire ; suppléons à leurs efforts et fortifions-nous en pensant qu'il est juste de faire connaître que le soldat allemand n'est pas changé. Il était « boche » en 14-18, il l'est resté ! Neuf mai mil neuf cent quarante-trois. J'ai dû interrompre jusqu'à ce jour la lettre commencée. A l'époque de mon arrestation, je pesais 72 kilos. A ma rentrée, avec un organisme détraqué, un corps marqué par les coups, il me restait 41 kilos 1 Aujourd'hui, je suis mieux et vais reprendre ce que j'aurais voulu te dire si tu avais pu être près de moi. Londres a annoncé ce matin la prise de Tunis et de Bizerte. Te souviens-tu comme nous en parlions déjà au temps de notre détention... Là, en Tunisie, les fridolins se sont enlisés dans un marais qu'ils avaient pris pour un lac où nageaient des sirènes. Pauvre cher ami, le peloton allemand t'a eu ; à six mètres, quatre fusils visaient ta poitrine, et c'est le S.S. belge De Bodt (il est venu après le déclarer dans la chambre), qui t'a donné le coup de grâce. Les Belges de Breendonck, les vrais, te vengeront ! Tu fus abattu le 1" mars 1943, un lundi. Tu as pu me dire adieu ; ton mouchoir de poche, chère relique, m'est resté ! Nous étions quarante-sept à te voir partir... Au pied du lit, nous te faisions une haie d'honneur ! Neuf autres condamnés, parmi lesquels tes amis Hertoghe et Falise, t'attendaient dans le couloir du bagne... Nous les voyions aussi. Comme tu étais beau, Martial ! Comme vous étiez beaux ce jour-là ! La veille et une partie de la nuit, avec André Wittezaele, d'Ostende, que tu connaissais depuis longtemps, nous nous étions entretenus de la situation. Nous écoutions tes recommandations, serrés contre toi sur ta paillasse... Tu nous as parlé de l'Angleterre où tu étais connu, où tu comptais tant d'amis ; de l'Amérique, où ta maman était née. Bien tard, tu as voulu nous laisser croire que tu dormais, mais nous n'étions pas dupes. Tu voulais simplement nous voir nous reposer, car tu savais que le travail de chaque jour nous minait d'un épuisement excessif. Witte-zaele m'a dit que, de toute la nuit, tu n'avais cessé de lui tenir la main... Mais l'heure du supplice allait sonner ! Tu es mort pour l'honneur de notre race, elle est forte en de pareilles circonstances. Ce jour-là, il faut bien le dire, je n'ai pas souffert de ta mort. Tu es mort dans l'honneur, et l'honneur rend le trépas plus beau que la vie. Tu n'aurais pas voulu être pleuré. Je ne puis que t'envier. Ta fermeté, ta noblesse naturelle, Martial, dans laquelle transpirait toute la ferveur de notre race, continue à m'émouvoir autant que le souvenir de ton beau courage. Cet aveu aussi, je ne puis que le formuler. Certains, mon cher Martial, me reprocheront d'avoir mis à nu la vie de Breendonck, de l'avoir fait revivre. Je m'empresse, devançant tant d'amertume, de leur dire que c'est précisément parce que cet ouvrage revêt un caractère infernal que je te l'ai offert. Je suis sûr que tu m'aurais apporté ta collaboration s'ils ne t'avaient pas fait mourir... Ceci est peut-être un livre condamnable, mais ce n'est ni un livre méchant, ni une mauvaise action. II possède même une qualité que peuvent lui envier beaucoup de romans : il est vrai. Ce n'est pas l'analyse d'un cas particulier que je veux faire. La vérité sur Breendonck m'appartient à moi aussi. Les Boches et leurs acolytes les S. S. en font là-bas l'usage qu'il leur plaît pour nous voler, nous affamer, nous torturer ! Combien, sous nos yeux, n'ont-ils pas été enterrés vifs ? De la vérité, je ferai aussi l'usage qu'il me plaît, mais les milliers de camarades qui, comme nous, furent à Breendonck, ne pourront que dire : La vérité de l'auteur est la seule que nous connaissions. Je manque peut-être de culture, de tradition, de passé, pour avoir la prétention de venir aux lettres. C'est la promesse, notre promesse, Martial, qui me fait un devoir d'essayer, non pas d'écrire un livre, mais de faire un reportage sur le camp du silence, de la mort et du crime ! Comme tu le

savais, je suis un commissaire de police démis de ses fonctions par les

autorités administratives du moment, par des traîtres que notre

justice réclamera un jour. Que d'autres trouvent drôle que je me réclame

du commissariat et du journalisme, c'est le moindre de mes soucis ; je

n'ai qu'un but : faire punir ! Au nom de

L'après-guerre modifiera peut-être ce jugement, souhaitons-le pour notre petite Belgique aujourd'hui envahie par les Boches qui y grouillent comme des têtards dans une mare verte. Aujourd'hui, ami Martial, notre petite Belgique les voit, ces têtards et les traîtres que nous connaissons, se multiplier tels les champignons parasites sur les banquettes du vélodrome de Charleroi. Cette vermine, nous la chasserons bientôt. Nous ne distribuerons pas de prix. C'est un jeu très imprudent. Mais nous pouvons dire nos sympathies personnelles. Elles vont à ceux, quelles que soient leurs convictions religieuses, leurs opinions politiques, qui n'ont jamais cessé d'être Belges ! Pour eux, pas de réclame indécente, pas d'inélégances tapageuses. Le seul souci de coopérer au salut du pays les pousse à agir. C'est pour cela qu'il faut les estimer... Je suis sorti quelques heures, hier, 9 mai 1943, un dimanche. J'ai vu, à Charleroi, que l'on dansait en certains établissements. N'est-ce pas notre ami André Wittezaele qui nous rappelait à Breendonck qu'on dansait toujours aux heures graves ? On dansa pendant les massacres de Nîmes et les procès de Ney et de Labédoyère, comme on avait dansé après le supplice de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Le bal de Calypso fut remplacé par celui des victimes. « Saura-t-on jamais par quel sentiment de folie la jeunesse fit passer tant de plaisir sur tant de douleurs ? » nous dit Mme Hamelin. Je me remets lentement des souffrances que j'ai subies. Je pense chaque jour aux camarades restés à Breendonck — cinq cent quatre-vingts le jour où j'en suis sorti. Je revois le fort dans ses plus mauvais jours... quand la pluie ne cesse de tomber, quand les brouillards, chassés par le vent, mènent autour du bagne leur triste ronde... Je revois les coupoles se dresser, presque noires sous leur carapace d'acier, au bord de l'horizon chargé de nuages ; elles semblent renfermer une menace obscure. Je ne puis, sans haine, écrire toutes ces choses dans toute leur démence et leur horreur. Si, plus tard, les ruines étant réparées, les souvenirs étant lassés, on venait me dire que j'aurais pu regarder de plus haut, mieux comprendre, à ceux-là je répondrais qu'ils n'ont pas vu ce que nous avons vu. Il ne faut pas qu'à l'heure du règlement des comptes une pitié coupable vienne troubler notre lucidité. C'est aujourd'hui que la sentence doit être fixée et nous la voulons impitoyable, car c'est en ces moments que nous apparaissent le mieux les preuves des crimes que nous rappelons. Il faut que les décisions soient prises dès à présent et que. sans crainte de se tromper, on affirme que tout ce qu'on pourra dire plus tard est faux. Dans l'affaire des S. S. de Breendonck, comme dans celle des détenus qui ont favorisé, aidé leurs horribles desseins, il ne peut y avoir de degrés, ils sont tous du même sac. Unis dans l'infamie, ils doivent être étouffés dans la même boue et noyés dans le même sang. Le speaker de Londres a fait, ce soir, la déclaration suivante : « L'heure du jugement implacable des patriotes sonnera. Nos bourreaux sont irémédiablement condamnés ; je ne sais quand l'orage éclatera, mais il éclatera ! » Plus tard, j'espère revoir notre ami André Wittezaele pour parler encore de toi, et, ensemble, veiller à l'exécution de tes dernières et suprêmes volontés ! |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

1 |

|||||||||||||||||

|

Le 31 décembre 1942, à 8 heures du matin, les personnes passent à Charleroi devant la caserne Trésignies, transformée en prison, purent en voir sortir quatre camionnettes dans lesquelles, mitraillettes ou carabines braquées, des soldats allemands de la feldgendarmerie tenaient des civils en respect. Dans chacun des véhicules, une vingtaine de prisonniers avaient dû prendre place. Par la rue du Ravin, le boulevard Audent et l'avenue des Alliés, le convoi arrive à la chaussée de Bruxelles. Ce jour-là, la température

est rigoureuse ; une tempête de neige vient de s'abattre sur la région,

et mal protégés par les bâches, debout, nous subissons toutes les

rigueurs du temps. Comme nous emportons avec nous des colis de vivres

que Ce fort de béton, avec ses coupoles et ses fenêtres à barreaux, est entouré d'un fossé large et profond autour duquel des soldats, postés tous les cinquante mètres, montent la garde. Au centre, et dressé dans une tourelle faisant saillie comme une échauguette, un autre poste avec mitrailleuse pouvant balayer les quatre côtés du carré. A l'extérieur, des barbelés. Un bref coup d'œil nous permet de juger la situation, et intérieurement déjà nous noua disons : il fera bien difficile de s'évader... A coups de crosse, on nous fait descendre, tandis que les S.S., nerf de bœuf à la main, se lancent sur nous en criant : « Schnell ! Schnell !» (1) Comme un véritable

troupeau, nous sommes immédiatement entourés et frappés. Sur le

pont, une haie de cravaches nous attend. Nous nous lançons à la

course pour traverser, les coups redoublent, et, la figure ensanglantée,

nous passons sous la voûte du fort. Une porte de fer se referme sur

nous avec un bruit sinistre, une angoisse indescriptible s'empare de

notre cœur. Des gardiens, armés d'un revolver, sont placés dans les

couloirs. On crie : « Halte ! » Tous s'immobilisent, pour laisser

passer des S.S. accompagnant, en les frappant d'une chicote sur la tête,

des policiers belges dont la tête est encapuchonnée dans une cagoule,

mais qui continuent à porter leur tenue. Le sang gicle, tandis que le

S.S. crie en français : Nous restons des heures dans cette lugubre galerie, pendant que dans le bureau des S.S. on vole tout ce que nous avons apporté avec nous. Du bureau nous parviennent des cris de souffrance, premier écho des brutalités exercées sur tous ceux qui sont appelés. Lorsque ce fut mon tour, un S.S. s'écria en fouillant mes poches : « Ah ! ah ! vous arrivez à Breendonck avec un bistouri ! » (Je n'avais pu m'en débarrasser). En disant ces mots, il me donna un coup de poing dans les côtes, tandis qu'un violent coup de pied au bas de la jambe gauche m'atteignait jusqu'à l'os. Je considérai le soudard un moment. Il avait le visage mauvais, blême. Traînant ma jambe qui saignait, je sortis du bureau en pensant : « Ici, il faudra renoncer à tout et probablement mourir. » C'était ma première impression en arrivant à Breendonck. On allait faire sentir aux ennemis du Reich allemand tout le poids de leur châtiment en leur infligeant le séjour de cet enfer. Après nous avoir fait enlever nos vêtements, on nous donna à revêtir une tenue de soldat belge. Sur la veste, un numéro de matricule bien apparent, une bande blanche, de toile, qui veut dire « aryen », et sur cette bande, un petit carré rouge qui nous classe dans la catégorie des communistes ou marxistes. Les terroristes, ou

considérés comme tels, portent sur la veste une croix ; les saboteurs

et détenteurs d'armes, la lettre A ; les affiliés du Front de l'Indépendance,

un T ; ceux de Enfin, on nous installe à quarante-huit dans une chambre prévue pour une vingtaine d'hommes. L'espace nous est mesuré, le logis manque d'air, mais la garde est partie... Nous nous réconfortons mutuellement, et chacun se prépare à occuper un lit. Ceux-ci sont faits de « lattes » de bois, ce sont plutôt des caisses, on dirait des cercueils ! Personne encore n'a mangé de la journée, nos victuailles nous ont été volées ; nous apprenons qu'aucune nourriture ne nous sera distribuée avant le lendemain à midi ! Néanmoins, personne ne se plaint, on aspire à pouvoir se coucher pour se remettre des émotions de la journée. Vers huit heures du soir, la porte s'ouvre, et nous voyons entrer un officier en état d'ivresse, cravache à la main (il s'agit de l'oberleutnant du camp). Il est accompagné de deux S.S. Sous prétexte que nous ne sommes pas au garde à vous, les coups pleuvent au hasard. L'oberleutnant s'acharne plus spécialement sur Désiré Mouffe, de Courcelles, mort plus tard à Breendonck dans les circonstances atroces que je rappellerai. Tard dans la nuit, j'entends un camarade pleurer, se tournant et se retournant sur sa paillasse comme un enfant qui souffre. Il pense que c'est le jour de l'An, il pense à ses enfants, à sa femme, à ses parents ! Dehors le vent mugit, et dans le calme de la chambre un des prisonniers demande avec émotion : « Quel est le sort que l'on nous réserve ? » Mais aucune réponse ne vient apaiser l'inquiétude de son cœur. |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

2 |

|||||||||||||||||

|

Breendonck

est situé dans la province

d'Anvers, à vingt-trois kilomètres au Sud de cette ville et à

quatorze kilomètres côté Ouest de Malines. C'est un petit village

agricole, traversé par le canal de Willebroeck. Il relève de

l'arrondissement administratif et judiciaire de Malines et du canton de

justice de paix de Puurs. Son sol est argilo-sablonneux, sa population

de 2.500 habitants ; son industrie est l'agriculture. Ses dépendances

sont : Breendonckstraat, Hoogedreef, Hoogheide, Pullaar, Reij-weg,

Veurt, Wolf.

De Breendonck, aucune communication avec l'extérieur. Les corps de ceux qui y meurent, de ceux que l'on fusille, de ceux que l'on tue, sont transportés hors du camp sans que personne puisse dire où ils vont... On les suppose enterrés à Beverloo. Dans le camp de Breendonck, les détenus ont le cœur rongé par l'attente. Ils se sentent effacés de la vie, plongés dans une sorte de léthargie d'où ils ne se réveillent par intervalles de conscience, que pour retomber dans un sommeil plus lourd et plus profond, sans rêves, sans même le souvenir d'une existence antérieure. Ils passent par des moments de désespoir, aggravés de doute et de haine. Cette haine, ils ne la ressentent pas seulement pour les autorités policières du bagne, pour les S. S., traîtres à leur patrie, mais encore pour certains détenus qui, par lâcheté, sont devenus des « moutons ». Nous les nommerons comme nous étalerons publiquement leur ignominie. Par crainte de ces « moutons », aucune allusion n'est faite à la marche supposée des opérations de guerre. Breendonck est un tombeau, c'est le camp du Silence ! Breendonck, c'est le bagne sous les coups de chicote, parmi les Boches et leurs acolytes belges, les S.S. Comme couvés par l'aile brûlante de la mort, plus de cinq cents détenus ! Derrière chaque butte de sable, une prunelle aux aguets ; derrière chaque coupole, une cravache dressée ; derrière chaque pierre, un pistolet armé. De loin en loin, un commandement bref : « Schnell ! » L'air est glacial, les corps sont transis, les ventres sont affamés, et, justement à cause de la faim, le cerveau est comme vrillé d'une tempe à l'autre. Des hommes tombent sous les coups. D'autres ont des vertiges, des hallucinations, hantés par l'envie de se coucher sur le sol, de mourir ! Breendonck ? C'est ça !Les S.S. du camp sont

des Belges... des individus qui, après la capitulation de 40, ont

demandé à être incorporés dans les sections d'assaut du nazisme. Ils

portent la tenue « feldgrau » avec, comme signe distinctif placé sur

la casquette, une tête de mort. Ce sont des êtres malfaisants, des

monstres... Ils tuent chaque jour. Jamais ils n'ont eu pitié. C'est à

eux que Breendonck doit sa sinistre appellation de camp de

Les S.S. sont des tueurs professionnels ; ils exécutent leur tâche monstrueuse, apportant un raffinement de cruauté dans l'exécution des assassinats qu'ils commettent quasi journellement ! Comment tuent-ils le plus souvent ? Ils arrivent sur les lieux de travail, puis, d'un commandement brutal, appellent les détenus. « Ici... creuser... vite ! » Sous la menace du revolver, des hommes se précipitent ; la terre molle commence à voler. Sur le sol, un détenu désigné au hasard... regarde, terrifié, les préparatifs de sa mort. Le S.S. vient à lui. Les souvenirs gardés forment un fond clair sur la toile de ma mémoire. L'atroce variété des tortures continuelles me fait revoir, comme alors, des figures curieuses, des événements violents, des âmes douloureuses. Mon reportage est fait de tout ce qui est arrivé sous mes yeux, de tout ce que j'ai observé et ressenti. Le même fil tragique relie tous ces événements, sombre drame illuminé parfois d'étranges lueurs. |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

3 |

|||||||||||||||||

|

Nous passons les premiers jours de notre détention à Breendonck sans aller au travail. On nous a coupé les cheveux ras et, à coups de cravache, on nous enseigne à longueur de journée la théorie du camp et ses commandements. Ceux-ci se font en allemand et c'est dans cette langue que nos demandes doivent être formulées La nourriture est insuffisante, elle est infecte. Nous avons faim et froid. Le 5 janvier, dans la matinée, le S. S. De Bodt entre dans la chambre et désigne vingt hommes pour l'accompagner. Ceux-ci ne rentreront que plusieurs heures après pour nous apprendre que dix poteaux d'exécution sont installés dans le camp. Sous les ordres du S. S. De Bodt, nos camarades ont dû renouveler la couche de sable qui entoure les poteaux et recouvrir les caillots de sang des exécutions précédentes. Pendant tout le temps qu'a duré cette sinistre besogne, De Bodt n'a cessé de les terroriser, leur disant qu'ils auraient leur tour et ajoutant qu'on fusillerait le lendemain. Durant toute la soirée et la nuit, nous ne faisions qu'en parler. Nous n'avions encore pu prendre contact avec les détenus des autres chambres et nous nous révoltions contre l'idée d'être fusillés sans jugement. « C'est pour demain matin », nous disions-nous. Le fort était calme ; on relevait la garde avec bruit dans les couloirs ; de la cour montaient les interpellations et les bruits de pas des sentinelles. Je ne sentais plus la douleur des coups reçus le jour de mon arrivée. Je n'avais plus ni faim, ni soif. Je restais l'oreille tendue, j'écoutais les bruits de la prison. La matinée qui suivit cette longue nuit ne fut guère moins cruelle à mes pauvres nerfs surexcités. Vers 7 heures du matin, l'oberleutnant et De Bodt entrèrent dans la chambre pour une distribution générale de coups de chicote. Ils crièrent de nous mettre au pied des lits, le S.S. ajoutant : « Vous allez connaître Breendonck ! » Tous pensaient que leur dernière heure allait sonner ! Après leur départ, tous les yeux restaient fixés sur la porte, s'attendant toujours à la voir s'ouvrir devant celui qui apporterait l'ordre fatal. Ce ne fut qu'à neuf heures trente que nous eûmes conscience qu'aucun de nous ne serait fusillé. A ce moment-là, des

officiers allemands et des S.S. arrivent dans le couloir, poussant

devant eux dix détenus. Ceux-ci doivent enlever leur veste et sont

introduits dans la chambre n° 1. Pour nous qui sommes à Breendonck

depuis quelques jours seulement, ces allées et venues n'ont encore

aucune signification quand soudain nous voyons deux camions de

Un voile se déchire : les camarades qui viennent d'être introduits dans la chambre n° 1 vont être exécutés. Nous sommes au pied des lits, dans la position du garde à vous. L'émotion que nous ressentons est intense, quelques-uns de nos camarades prient, d'autres pleurent. On entend des échanges de propos angoissés qui tous se rapportent à la tragédie qui va s'accomplir. Trente minutes se sont écoulées depuis que les prisonniers ont traversé le couloir et les voici déjà, s'alignant à la file indienne, devant les fenêtres de notre chambre. Ils ont une capote de soldat belge jetée sur leurs épaules, leurs mains sont liées, ils n'ont rien sur la tête, et tels que nous les regardons, ils nous apparaissent auréolés de la gloire des martyrs. Tous se tiennent droits. Leurs regards ne trahissent aucune faiblesse, aucune crainte. Je revois comme alors la figure de l'un d'eux, narguant un officier allemand, suprême défi qu'il lui portait, ainsi qu'à sa clique, avant de tomber. Les autres, par leur attitude courageuse, les frappaient de leur mépris. Chaque condamné était escorté d'un soldat allemand. Suivie des S.S. qui riaient, la file des suppliciés s'achemina vers les poteaux. Dans notre chambre, un détenu, Fernand Daumeries, de Jumet, fait appel aux croyants, leur demandant de prier avec lui à haute voix pour le repas des camarades qui, à ce moment, arrivent dans la cour du fort. Plus loin, je reviendrai sur le rôle abject que le même Daumeries devait jouer par la suite. Chez cet individu, tout était hypocrisie et calcul. Cependant, nombreux furent en cette triste journée ceux qui manifestèrent sincèrement leurs sentiments religieux. Il y avait à peine cinq minutes que les condamnés étaient soustraits à nos regards lorsque nous entendîmes un bruit de salve, suivi, peu après, de coups isolés. Le peloton venait d'obéir au commandement suivant : « Telle est la volonté du Führer ! Heil Hitler ! Feu ! » Dix Belges gisaient sanglants au pied des poteaux de Breendonck. Peu après, au travers les fenêtres grillagées de notre prison, nous vîmes les officiers revenir précipitamment et pousser à nouveau dix autres détenus dans la chambre n° 1. Trente minutes après, la scène douloureuse que nous venons de narrer se répétait, et à 11 heures, ce jour-là, vingt hommes avaient payé de leur vie leurs sentiments patriotiques.A 11 h. 30, les camions de Croix-Rouge quittaient le fort, emportant les corps des fusillés. Ce mercredi 6 janvier 1943, personne ne dut aller au travail. A midi, une gamelle de soupe noirâtre faite d'eau tiède, de choux mal lavés et à moitié cuits nous fut servie. De notre chambre, nous pouvions voir déambuler les officiers allemands et les S.S. du camp dans la cour avec un air de victoire. Plus tard, à la soirée, nous apprîmes qu'ils se soûlaient à la cantine. Vers 11 heures du soir, des hurlements nous parvinrent. Le bruit d'une cravache tombant avec force se faisait entendre. Bientôt ces bruits devinrent tellement épouvantables qu'aucun de nous ne pouvait plus dormir. Assis sur notre paillasse, nous écoutions, laissant à notre imagination le soin de trouver une explication au véritable sabbat qui nous parvenait. Il faut ajouter que les longs couloirs du fort répercutaient les bruits avec force. L'obscurité dans laquelle la chambre était plongée ajoutait une note sinistre à ce qui se déroulait et les hurlements qui se faisaient entendre étaient des hurlements de mort. Après un temps qui nous parut bien long, le calme revint. Tous allaient essayer de retrouver le sommeil, quand des pas précipités se rapprochèrent de la porte de notre chambre. La barre de fermeture fut tirée de l'extérieur, en même temps que la lumière se faisait. L'oberleutnant entra, accompagné du S.S. De Bodt. Tous deux étaient dans un état d'ivresse très prononcé. Ils titubaient, l'œil mauvais, la bave à la bouche. Leur attitude ne pouvait nous laisser aucun doute sur ce qui allait se passer. Dès leur entrée, le chef de chambrée, un certain Calomnie, de Marchiennes, cria : Achtung ! terme allemand rendu obligatoire à Breendonck, et qui, dans les us et coutumes du camp, signifiait que nous devions nous mettre au pied du lit dans la position du garde à vous. Aucun de nous n'avait eu le temps de passer son pantalon, et c'est dans une tenue plus que sommaire que nous dûmes subir les coups que nos deux tortionnaires se mirent à nous asséner. Ainsi s'est terminée la journée du 6 janvier 1943, marquée de vingt exécutions, d'un assassinat commis dans une cellule sur la personne d'un détenu et de scènes d'une brutalité inouïe commises par un officier supérieur de l'armée allemande et un Belge traître à sa patrie, le S.S. De Bodt. |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

4 |

|||||||||||||||||

| La caserne Trésignies de Charleroi eût semblé un paradis en comparaison de la prison politique de Breendonck. Les chambres étaient petites, sordides, mal aérées, un eau sale coulait sur les murs. Tous nos effets, tous nos objets personnels nous avaient été enlevés. Il nous était défendu de lire, d'écrire, de rien recevoir de l'extérieur. Fumer une cigarette ou être en possession de tabac ou d'allumettes pouvait amener la mort. | |||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||

|

Le major SCHMIDT, |

Deux traîtres notoires - un chef gestapo d'Anvers et un leader NVN d'Anvers - sont mis en sécurité. | Mur de cellule avec ses graffiti. | Les cellules de Breendonck. | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

Bourreaux et gestapos méditent devant les lieux d'exécution. |

Une salle de torture à Breendonck. | ||||||||||||||||

|

Durant les quinze premiers jours de ma détention, je perdis toute envie de dormir. Je ne puis guère parler d'insomnie dans mon cas, l'insomnie étant un état maladif dans lequel, malgré la fatigue, on désire dormir sans pouvoir y réussir. Mentalement je me sentais tout à fait normal, mais déjà j'avais maigri et je m'étais affaibli physiquement au point d'éprouver la nécessité de réduire au minimum tous mes mouvements. Le coup de pied reçu à la jambe le jour de mon arrivée formait une large plaie qui ne cessait de suppurer. Cette blessure m'inquiétait, car je savais que je n'aurais, à Breendonck, aucun médicament, aucune pommade antiseptique susceptible de me soulager. Le 12 janvier au matin, alors que les colonnes étaient formées pour partir au travail, un prisonnier de plus de 60 ans s'affaissa dans les rangs. Ses jambes étaient couvertes d'ulcères. Le lieutenant allemand du camp lui fit retrousser ses pantalons et, en l'injuriant, se mit à lui cracher sur les jambes. En même temps, il lui portait des coups de cravache, obligeant ce malheureux à se relever et à aller travailler. Tel était le régime médical du bagne, et, pas plus que mes compagnons, je ne l'ignorais. Il était curieux d'observer le changement de caractère des prisonniers ainsi obligés de vivre constamment ensemble entre quatre murs. Des hommes cultivés et sérieux se querellaient pour des bagatelles parce que l'un d'eux, par exemple, avait pris un plus gros morceau de pain ; devenus ennemis, ces réprouvés refusaient de se serrer la main. Les conditions péniblement anormales de l'existence en prison, la nécessité déprimante de se trouver en contact permanent pendant de longs mois avec des compagnons imposés par les circonstances, créaient d'étranges situations. Je n'ai, moi-même, pu échapper à cette sorte de « psychose de détention ». J'ai, dans de pareilles conditions de vie, connu cette influence profondément démoralisante. J'ai aussi connu tantôt la torpeur maladive qui rend indifférent à tout, ce silence morbide qui étouffe les facultés mentales, tantôt l'irritation exaspérée qui éclate soudain avec violence. J'ai parfois été incapable de maîtriser ma colère, oubliant alors jusqu'à ma dignité d'homme. De notre lieu de travail, nous pouvions apercevoir les maisons du village. A ces moments, le sentiment de la liberté perdue devenait plus vif et tout l'organisme réagissait aussitôt violemment. La liberté n'est-elle pas en effet la condition essentielle de la vie humaine consciente ? Les jours, les semaines passèrent. La vie au camp était loin d'être calme. De temps en temps, comme une bouffée de vent, nous arrivaient des nouvelles de l'extérieur. Le bagne était plus rempli que jamais. De nouveaux détenus arrivaient constamment de partout. Un jour, on amena un nouveau groupe parmi lequel se trouvait le vicaire de Courcelles, le docteur Camille Jeuniaux, de Montigny-sur-Sambre, et Franz Falony, instituteur, qui avait été mon compagnon de jeux lorsque, enfant, je fréquentais l'école primaire. Je crois qu'ils venaient de la prison de Charleroi. Tels étaient les événements qui venaient rompre la monotonie de notre existence en y apportant un surcroît de tristesse. |

|||||||||||||||||

|

Chapitre 5 |

|||||||||||||||||

|

A quatre heures quarante-cinq, le 13 de ce mois de janvier, les barres de fermeture des portes furent tirées ; il fallait quitter sa paillasse. Dix minutes à peine s'étaient écoulées qu'un appel retentit. Nous commencions à nous faire aux répétitions journalières des commandements allemands et ce fut en nous bousculant les uns aux autres que nous nous plaçâmes par rangs de trois dans la partie de couloir faisant face à notre chambre. A droite et à gauche s'alignaient les prisonniers des autres chambrées. Le feldwebel de service s'arrêtait devant chaque « zug führer », qui, en langue allemande, lui présentait les prisonniers. Pendant ce temps, nous étions tenus de rester au garde à vous et de suivre des yeux le feldwebel dans tous ses mouvements. Habituellement, le Boche nous comptait et nous intimait l'ordre de rentrer. Ce jour-là, il nous fut signifié d'avoir à rester où nous étions. L'appel était à peine terminé, et déjà, malgré l'heure matinale, nous parvenaient les vociférations des S.S. et des officiers du camp. Bientôt des hurlements, des plaintes, les hommes tombaient sous les coups de cravache, de chicote, mais nous ne nous étonnions plus de ces procédés de la plus pure sauvagerie, il fallait subir et se taire. Sans encore pouvoir nous l'expliquer, nous sentions qu'un événement allait se produire, mais quoi ? Aucun n'aurait pu le dire. Les figures de nos bourreaux grimaçaient sous leur masque de cruelle méchanceté, ce qui faisait dire à la plupart des nôtres, car les espoirs les plus fous ne nous quittaient jamais : « Ça va bien mal pour eux, et pour les voir dans un pareil état, il faut que des revers d'importance leur soient arrivés ! » Que nous étions loin de la vérité, et cependant nous pouvons affirmer que ce sont ces mêmes espoirs qui, au cours des mois qui suivirent, allaient nous soutenir au milieu des privations inhumaines qui nous étaient imposées, et des traitements barbares qu'on nous infligeait. Le découragement moral à Breendonck, c'était la mort en peu de semaines, le relâchement physique entraînait une mort immédiate et affreuse dont nos lecteurs auront un avant-goût dans les prochains chapitres. Sous les commandements, nous fûmes dirigés vers la cour intérieure du fort, où, une chambre à la fois, il nous fut permis de nous rendre aux urinoirs et aux W.-C. A l'entrée de ceux-ci, se tenait un S. S. qui nous laissait à peine le temps de satisfaire nos besoins, et ses cris : « Schnell ! Schnell ! » s'élevaient dans la nuit. Notre sortie n'avait pas duré dix minutes que déjà la voûte du couloir résonnait longuement sous le bruit de nos pas. Malgré le peu de temps durant lequel nous avions été dehors, il nous avait été possible de remarquer que les sentinelles placées dans la cour et à hauteur des fenêtres des chambres étaient doublées, et qu'en plus de leur carabine d'ordonnance, chacune était munie de deux grenades passées au ceinturon. Durant les heures qui allaient suivre et jusqu'à ce qu'un jour blafard nous permette de distinguer les contours du fort, le « zug-führer » nous fit rester au pied du lit. Que se passait-il, et pourquoi ces coups, cette précipitation ? Vers 9 heures (l'un de nous était parvenu à garder sa montre), des bruits de moteur se firent entendre, et au travers des carreaux de la fenêtre nous vîmes arriver deux camions de Croix-Rouge chargés de cercueils. Etait-ce possible ? Cependant, nous ne pouvions nous tromper, les sinistres boîtes dépassaient le gabarit des véhicules, et comme pour nous fixer sur ce qui se préparait, un bruit de bottes nous parvint, amplifié par la résonance de la voûte de la galerie dans laquelle ils étaient engagés. Tout de suite après, nous les vîmes tels qu'il nous avait été donné de les voir le mercredi précédent. L'arme à la bretelle, ils se rendaient là où vers le ciel dix poteaux dressaient leurs cônes, sur une même ligne, distancés entre eux par un intervalle d'un mètre. Derrière les poteaux, dans la direction des balles, une haute butte de sable. Devant les condamnés, le mur épais d'une redoute. A six mètres, et face aux suppliciés, le peloton d'exécution. Quarante fusils, quatre pour chaque condamné ! A gauche du sable encore. A droite la plaine, la rivière, les sentinelles, les barbelés, et loin à l'horizon le clocher de l'église de Breendonck. Les minutes s'écoulaient, nous écoutions les allées et venues des officiers et des S. S. De temps en temps, ils venaient coller leur visage aux vitres des fenêtres afin de s'assurer qu'aucun de nous n'avait quitté l'alignement. Le silence nous pesait, et l'immobilité dans laquelle nous nous trouvions depuis des heures nous laissait sans force. Soudain, des condamnés s'arrêtèrent devant nos fenêtres. Accompagnant leurs ordres de coups, les S.S. leur firent enlever leur veste, ainsi que leur chemise, et, chose à peine croyable si nous ne l'avions vue, on frappait des hommes qui allaient mourir ! Mais le voile destructeur des années n'enlèvera jamais à nos souvenirs l'évocation de ce qui va suivre : Sous les yeux cruels des officiers du bagne, les condamnés enlevaient leur veste, leur chemise, et pendant cette préparation à la mort, le S.S. De Bodt leur portait des coups. Chez les suppliciés, pas un cri, pas une plainte, et j'en appelle au témoignage des centaines de mes camarades du « lag ». On les poussa dans la chambre 1, où ils furent suivis par la clique policière, sans en excepter la femme du major, qui riait en passant devant nos fenêtres. Toute notre attention se reporta vers la cour. Assis sur un brancard et porté au lieu du supplice par deux soldats allemands, un condamné paraissant âgé d'une trentaine d'années faisait aller sa tête de droite à gauche, ses yeux fixés sur les nuages, fixés vers le ciel. Il avait le cou tendu, on devinait ses membres raidis par la volonté, car malgré le cahotement provoqué par la marche de ses porteurs, son buste n'avait aucune oscillation. Nous devions apprendre par la suite qu'en vue de lui arracher des aveux, on avait, quelques jours avant, traîné cet homme à la chambre des tortures. On lui avait brisé les membres inférieurs et telle était la raison pour laquelle on le portait ! Le courage de ce camarade était simplement magnifique. Nous le suivions des yeux, les mâchoires serrées, sans perdre aucune des expressions de sa physionomie. Non, cet homme n'avait pas peur, et qu'il m'est pénible de ne pouvoir citer son nom aujourd'hui. Plus tard, n'en doutons pas, l'hommage posthume qu'on lui doit lui sera rendu. Trois, quatre minutes passèrent encore, un feu de salve, l'exécution avait eu lieu. Vingt minutes après, la porte de la chambre 1 fut ouverte. Dix condamnés en sortirent ; dix soldats les attendaient dans le couloir et leur lièrent les poignets. Une capote belge couvrait chaque prisonnier. Leur marche était sûre, aucun ne baissait la tête et il n'était nullement besoin de la main du Boche qui les tenait pour les diriger. L'un derrière l'autre ils arrivaient dans la cour au moment où, chassés par le vent, les nuages disparaissaient. Que l'on n'aille surtout pas s'imaginer que nous nous efforçons d'apporter à cette vision d'enfer un lyrisme qui serait, en ces douloureuses circonstances, du plus mauvais goût. Mais dans tout ce qui se passait devant nous, rien n'aurait pu nous échapper, le moindre détail se marquait en nous pour ne plus pouvoir s'effacer. C'est vrai que le ciel était bleu et qu'un pâle rayon de soleil éclairait cette scène dantesque. Nos camarades avançaient toujours, et sans doute qu'aux dernières minutes de leur vie ils revoyaient en une suite de tableaux précipités tout le film de leur courte existence. Ils revoyaient l'école où, enfant, on leur avait appris à aimer la patrie. Ils revoyaient l' image d'une maman câline, celle d'un père aimé, d'une sœur, d'un frère qu'ils affectionnaient, d'une femme chérie, d'enfants adorés. La présence invisible des êtres chers les accompagnait dans cette suprême étape, dérobant à leurs yeux toute la mise en scène de cette matinée sanglante. Ils ne devaient voir ni les soldats, ni les poteaux, ni même les cercueils. Jusqu'au moment de la fusillade, ils furent soutenus par la force aimante de tous ceux qu'ils voulaient revoir et qui, fidèles, se trouvaient à ce dernier rendez-vous. Derrière le peloton d'exécution, un aumônier militaire élevait devant eux l'image de Jésus sur sa croix ! Telle était l'idée que nous nous faisions de l'état d'esprit qui avait dû animer nos malheureux compagnons dans les dernières minutes de leur vie. Trente minutes s'écoulèrent, dix autres condamnés apparurent. Chez nous, c'était l'horreur, l'angoisse. Il faut se rappeler que nous n'étions à Breendonck que depuis treize jours et déjà nous avions vu quarante et un hommes marcher au poteau. Le processus qui avait présidé aux exécutions précédentes se renouvela pour les dix prisonniers qui foulaient à présent le sol de la cour. L'un d'eux était chaussé de sabots et traînait un pied, le gauche, dont le sabot était dépourvu de bride. Pour qu'il puisse régler son pas sur celui des suppliciés qui le précédaient, le soldat qui le suivait lui fit abandonner son sabot, mais que pouvait, après tant d'autres, lui inspirer cette dernière cruauté, puisqu'il allait mourir, puisque déjà il se trouvait en la compagnie mystique des aimés ? Le 13 janvier 1943, le sang de vingt et un martyrs pénétrait le sable maudit de Breendonck. A dix heures cinquante minutes, vingt et un cercueils quittaient le fort et les portes de fer se refermaient sur des centaines de prisonniers |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

6. |

|||||||||||||||||

|

Lorsque je dis premier décès, il faut comprendre que c'était le premier dans notre chambre depuis notre arrivée, car chaque jour des hommes mouraient à Breendonck. Décès n'est pas juste non plus, puisqu'il faut entendre par là mort survenue par l'âge, l'accident ou la maladie. Ici, rien de pareil. Qu'on en juge par le récit qui va suivre. A la caserne de Charleroi déjà, pendant la promenade, j'étais entré en conversation avec Octave Burgeon, de Leval, petite localité industrielle située près de Binche, dans la province du Hainaut. Burgeon avait atteint la cinquantaine. Son air méditatif et un peu triste s'accordait bien avec la pâleur de son visage. En différentes occasions, nous avions pu entrer en conversation. Dans son patois du Centre, il m'avait parlé de sa femme qu'il aimait, de son fils dont il ne pouvait prononcer le nom sans que les larmes ne lui coulent des yeux, car son enfant était dans un stalag, et depuis des années il attendait le jour où, enfin, il pourrait l'embrasser. Le reverrait-il jamais ? C'était déjà, à Charleroi, l'idée dominante de toutes ses pensées ! A Breendonck, Octave Burgeon restait le même. Calme en apparence, mais toujours, une fois rentré dans la chambre, accroupi dans un coin, cherchant la solitude : le front penché sur les genoux, en proie au plus sombre désespoir. En ces moments, nous en étions certains, Octave Burgeon prisonnier s'oubliait pour ne plus penser qu'à un autre prisonnier : son fils! L'atmosphère de terreur du camp, les traitements ignobles dont chacun était l'objet, avait produit chez cet homme paisible et doux un effondrement physique tel que chaque jour nous en constations les effets. Ses joues se creusaient davantage, les pommettes faisaient, de façon impressionnante, saillie sur chaque côté de la figure, la faim le rongeait aussi et pourtant à aucun de nous il ne se plaignait. Sous une apparence chétive, Octave gardait une volonté inébranlable, celle de souffrir seul, car nul mieux que lui n'avait compris ce qu'était l'isolement des geôles de Breendonck. En outre, les traîtrises, les tueries avaient produit en son âme sensible un renversement complet sur l'idée qu'il se faisait des sentiments de bonté et de charité humaines. |

|||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

| Jean-Marie SCHWANEN, de Gilly, martyrisé à Breendonck. |

Willy

COLASSIN, de Jumet, à sa sortie de Breendonck. |

Auguste LELEU, de Châtelet, un enfant que les S.S. ont tué. | Désiré MOUFFE, de Courcelles | ||||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||||

|

Les policiers de Jumet photografiés lorsque leur état de santé put leur permettre de sortir: De gauche à droite, en commençant par le bas: Jean GOISSE, Emile RENARD, Ursmar CAMBIER, Fernand HUET, Louis DEHOUX. |

M. BURFEON, de Leval-Trahegnies. |

Léon BEELDENS, mort à Breendonck le 3 mai 1943. |

|||||||||||||||

|

Le jour vint bientôt où notre camarade fut vidé complètement. Un travail opiniâtre, la faim, le froid, la fatigue, les coups ajoutés à son chagrin l'avaient rendu méconnaissable. Seuls les yeux vivaient encore, de grands yeux noirs brûlés de fièvre. Le reste n'était plus qu'un squelette, un pauvre corps aux extrémités déjà glacées, car la mort allait le ravir à tous ceux qu'il affectionnait. Octave Burgeon est mort sur une misérable paillasse. Ses yeux pleins de leurs dernières larmes, il eut, avant de mourir, ces paroles poignantes : « D'jarre tant v'lû rébrassi m'femme ayès m'n'infant avant d'mourî !» (2) Que sa famille trouve en ces lignes le témoignage de la douleur sincère de tous ceux qui, à Breendonck, vécurent avec Octave. Burgeon et les autres qui connurent la fin dans ce bagne ont été tués ! Selon les principes du camp, la place de tous ceux qui ne pouvaient plus travailler était à la morgue. Après la libération, le Gouvernement aura aussi pour tâche de veiller au bien-être des familles de ces hommes du devoir et du sacrifice. |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

7 |

|||||||||||||||||

|

Le 27 janvier 1943, nous avions commencé notre travail aux bennes vers 9 heures. Il restait des milliers de mètres cubes de sable à charger, et malgré le froid d'une bise glaciale, les S.S. Weiss et De Bodt nous avaient ordonné d'enlever vestes et pull-over. Les membres transis : pieds à demi gelés, mains bleuies et gonflées par le froid, visages pâlis aux orbites enfoncées, figures creusées par la souffrance, les privations ; le ventre affamé, nous commencions, sous les commandements et les coups de chicote, à charger. Certains indices nous

avaient permis d'augurer que cette journée serait émaillée de scènes

d'atrocités. Déjà, durant la dernière nuit, nous avions été réveillés

par les cris de souffrance de détenus soumis à la torture. Des

cris ? Non, des hurlements qui n'avaient plus rien d'humain et qui glaçaient

les plus braves. Le bruit mat des chicotes nous parvenait avec celui des

injures proférées par les instructeurs. Il ne se passait pas de semaine

que On pouvait dire de ceux qui revenaient de ces interrogatoires de nuit qu'ils avaient avoué, car les autres étaient frappés jusqu'au dernier souffle de vie. J'ai vu revenir de ces interrogatoires un jeune homme de moins de vingt ans dont je n'ai pu retenir le nom, mais originaire de Walcourt (Namur). Il dut, en partie, reconnaître les faits qu'on lui imputait. Les tortures qu'il venait de subir l'avaient rendu sourd ! Bref, pour en revenir au 27 janvier 1943, disons qu'à 8 h. 45 du matin, l'appel : « Austritt von arbeit » (3) sa fait entendre. Sitôt après, la garde allemande passe de chambre en chambre et libère chaque porte de son système de fermeture. Au même instant, vociférés par les S.S., les cria de « Schnell ! Schnell ! » retentissent. Nous nous précipitons vers la sortie pour prendre notre alignement. Celui-ci se fait, sous les coups de chicote, dans un long et étroit couloir. Les détenus se bousculent, chacun tentant d'échapper aux coups des brutes qui nous terrorisent. Des camarades ont la figure ensanglantée : d'autres, les reins meurtris, sont tombés. Le désordre règne dans les rangs, une surprise douloureuse se remarque sur bien des figures, on se demande quel est le motif de ces actes de sauvagerie mais il faut refaire l'alignement et, de nouveau, te nerf de bœuf trace ses sillons sanglants ! Weiss et De Bodt, ces criminels-nés, paraissent ne pas devoir s'arrêter. Ils assènent leurs coups en poussant des « han ! » formidables, les yeux leur sortent de la tête, une expression diabolique est peinte sur leurs traits, la bouche est tordue par un rictus affreux ; ils frappent, frappent. Quand donc s'arrêteront-ils ? Un commandement retentit, la colonne se met en marche, ce qui décide nos assommeura professionnels à cesser leurs dangereux exercices... Mais le travail était à peine commencé que les S.S. se mirent à courir d'une benne à l'autre et à frapper avec une telle sauvagerie que nous nous demandions s'ils n'étaient pas devenus fous. Hélas ! ils allaient le devenir, une folie criminelle allait s'emparer d'eux. Outre les S.S., il y

avait pour nous surveiller, tant dans les chambres qu'au travail, les

détenus que leur mouchardise avait fait nommer « zug führer ». Je

citerai pour commencer le nommé Fernand Daumeries, de Jumet (Hainaut),

boucher dans la rue de

Vers dix heures, l'oberleutnant s'amena, lui aussi, accompagné d'un gros chien berger allemand. Poussées chacune par quatre détenus, les bennes s'acheminaient vers la rivière qui entoure le camp. A ce moment, l'officier allemand commanda au chien d'attaquer, et, excitée par son maître, la bête se mit à mordre jambes et cuisses lui tombant sous la dent. Tenter quoi que ce soit pour éloigner l'animal, c'était aller au-devant d'une mort certaine, et tous le savaient ! J'ai vu des camarades pleurer de souffrance, pleurer de se sentir sans défense contre leurs innommables tortionnaires. Ils riaient, nos bourreaux, et leurs plats valets, les « zug-führer », en faisaient autant. Du côté de la rivière avait lieu le déchargement. Une quarantaine d'hommes se livraient au remblaiement avec le sable que nous apportions. Les S. S. transportèrent en ce secteur le théâtre de leurs tristes exploits. Trois hommes furent appelés par Weiss et De Bodt. Pendant trois quarts d'heure, ils furent frappés à coups de poing, de pied, de chicote. Couchés sur le sable glacé, ils ne formaient plus qu'une masse informe et sanguinolente. A 11 h. 30, le signal de rentrée fut donné, et, portés par les camarades, ils purent regagner leur chambre. A 13 h. 30, tous les détenus étaient à nouveau rassemblés dans la cour pour partir au travail. Au commandement, les colonnes prirent la cadence. Elles étaient précédées par l'équipe de la rivière qui, comme deux heures plus tôt, portait ses trois malheureux compagnons. Leur figure était tuméfiée et une bave de sang leur sortait de la bouche. Leurs bras pendaient si lamentablement et c'est au lieu de leur supplice qu'on les ramenait... Dans l'état où ils se trouvaient, il leur était impossible de pouvoir même se tenir assis et c'est au travail qu'on les envoyait ! Le pire allait commencer. Suivie des S.S., l'équipe de la rivière dut déposer les suppliciés sur le talus de sable. Weiss et De Bodt firent rouler, l'un après l'autre, les trois hommes dans l'eau glacée. Ils en furent retirés ensuite et enterrés jusqu'au cou dans le sable maudit. Les souffrances et la frayeur agrandissaient leurs yeux noyés de larmes. Rien n'était plus sinistre à regarder que ces trois têtes sortant de terre et, cependant, les S.S. riaient ! Weiss et De Bodt se mirent à jeter des pelletées de sable à la figure de leurs victimes. C'était à celui qui viserait le mieux et ils s'y exerçaient du haut du talus. J'ai souvent pensé depuis à la force de vie qu'il pouvait y avoir chez un homme, car à 15 h. 30 ils vivaient toujours ! A ce moment, nous venions de ramener les bennes, lorsque l'oberleutnant s'avança vers Fernand Daumeries en lui disant : « Annoncez aux hommes qu'une cigarette sera donnée à chacun des quatre détenus de la benne qui sera chargée la première. » II restait une demi-heure à travailler. Sous les coups de chicote. les bennes s'emplissaient. Quatre hommes se détachèrent et vinrent s'aligner devant l'oberleutnant, qui leur remit à chacun une cigarette qu'ils devaient allumer et fumer immédiatement, face, cette fois, aux autres prisonniers.Dans l'entre-temps, les trois enterrés de la rivière avaient été dégagés et ramenés dans une benne, que l'on venait de culbuter aux pieds de l'officier allemand. Weiss et De Bodt déculottèrent les suppliciés et se mirent à les enduire de boue. Aucune des parties du corps ne fut préservée, mais comme la vie défiait encore ce supplice, les deux traîtres se saisirent d'une cigarette qu'ils portèrent à la bouche des malheureux. En écrivant ces horreurs, je les revois et suis toujours à me demander comment ils ont pu ouvrir leurs lèvres, car ils les ont ouvertes, je l'ai vu. Que pouvaient-ils espérer ? Mais ce que j'ai vu aussi, c'est Weiss et De Bodt en profiter pour leur remplir la bouche de boue ! Puis, ce furent les oreilles, les yeux, plusieurs coups de pelle qui amenèrent en ces corps quelques soubresauts et — la mort... enfin ! Ils étaient étendus côte à côte, nus et méconnaissables, tués après une succession de scènes de la plus ignoble barbarie. Mais ce qui me parut au moins aussi monstrueux, ce fut d'entendre au même moment la voix de Fernand Daumeries s'élever et crier : — Monsieur l'oberleutnant vient d'avoir un geste magnifique en offrant une cigarette à quatre détenus. Vous allez tous crier avec moi : Heil pour l'oberleutnant ! Il gueula, seul, son vivat pour l'assassin ! Le 27 janvier 1943, vers 16 h. 15, une colonne de près de 300 détenus regagnait le fort. En queue, une charrette à bras tirée par cinq prisonniers, et, sur cette charrette, trois cadavres que le crépuscule naissant tentait bien en vain de cacher à nos yeux terrifiés. Si nous fûmes des centaines à assister, impuissants, à ces mises à mort d'une férocité inouïe, il ne faut pas oublier que les S.S. agissaient sous le couvert d'un cordon de sentinelles, qui nous tenaient en respect avec leurs mitraillettes et qu'une mitrailleuse montée sur pivot pouvait à tout moment balayer le carré. Dans ces conditions, une révolte était vouée au plus sanglant échec. En cette journée du 27 janvier 1943, Fernand Daumeries fut le plus certain des lâches et bientôt nous allions connaître le Daumeries criminel ! Tortures au détail et assassins en gros Roger

Poquette,

originaire de Marcinelle, province de Hainaut, était un ouvrier mineur

que ses idées avaient signalé à l'attention de

Malgré ce qui précède, Roger conservait un moral excellent et savait, à l'occasion, trouver le mot pour rire. Ses vantardises, même, étaient admises, car on savait que Poquette n'aurait pu se laisser aller à trahir l'un ou l'autre de ses compagnons de chaîne. Incapable de taire ce qu'il pensait, il lui était arrivé de dire à Daumeries : « Grand fènêyant, èl djoû qui dji vud'ré d'idci, t'arras à pwènne èl' timp d'mètte tes pîds su l'pavêe qui dji t'cass'rai t'gueule. » (4) Dans ces occasions, nous ne laissions jamais Poquette à ses seuls reproches et étions toujours cinq ou six à démontrer à Daumeries l'odieux de sa conduite. Ce fut à l'occasion de l'une de ces scènes que le précité s'écria avec force : « Nous sommes ici quarante-huit, mais même s'il faut en faire crever quarante-sept pour sauver ma peau, je le ferai ! » Dès ce moment, nous comprîmes que Daumeries ne reculerait devant aucune saleté, aucune lâcheté pour, comme i1 le disait lui-même, sauver sa peau. J'entrepris de raisonner Poquette, ce qui n'était guère facile, m'efforçant de lui faire comprendre qu'il valait mieux, pour l'instant, mettre son poing dans sa poche. Roger acquiesçait sur le moment, mais une heure après il semblait avoir tout oublié et recommençait. Il arriva qu'un jour, peu de temps avant de nous étendre sur notre paillasse, Roger remua à nouveau toutes les crasses du boucher de Jumet. Celui-ci laissait dire, car il voulait avoir le dernier mot, et sitôt que son adversaire se tut, il laissa tomber les paroles suivantes : « Dimwain, Poquette, quand t'arriv'ras sur l'travaû, on t'mett'ra i'satch. »(5) La croyant vaine, personne ne releva cette réplique, mais le lendemain, à peine étions-nous poussés au travail que Poquette fut appelé auprès du S.S. Weiss, qui lui asséna de terribles coups de chicote. Roger tombait, se relevait, pour tomber encore ; des stries sanglantes balafraient son pauvre visage, tandis qu'aux côtés de la brute qui frappait, un autre traître, Daumeries, ricanait. Enfin il la tenait, sa vengeance, et son regard nous défiait ; il nous réserverait le même sort s'il nous arrivait de nous dresser encore contre lui. C'est en titubant que Poquette, sur l'ordre du S.S., partit chercher un sac. Il s'agissait de sacs de l'armée belge, dit sacs à poils, bourrés de pierres. Leur poids était de 40 kilos. Je n'exagère pas en disant que Roger ne pesait plus 40 kilos ! Vous auriez pleuré, lecteurs, à le voir revenir... Il pliait sous le faix, tendait le cou et respirait en saccades par la bouche. Avec les pauvres paroles de courage que nous lui prodiguions, notre malheureux compagnon parvint, en travaillant, à résister jusqu'à l'heure de la soupe. Son sac fut posé près des bennes, car il devait le reprendre durant les heures de travail de l'après-midi. Rentré dans la chambre, il n'eut plus une parole pour Daumeries, il se jeta sur sa paillasse et se mit à pleurer. Chaque fois que sa poitrine se soulevait, nous entendions comme un bruit de soufflet, un bruit de râles, et sa figure marquée par la chicote prenait une teinte grise. N'importe lequel parmi nous aurait voulu tuer Daumeries, mais là, à Breendonck, ce n'était pas possible. L'après-midi et jusqu'à la fin de la journée, le petit Roger fit appel à toute sa volonté, tendit ses nerfs pour ne pas tomber, chargea et roula les bennes de sable. Sans cesse il s'informait de l'heure qu'il pouvait être, ses jambes se dérobaient, il ne tenait plus que par un effort surhumain de volonté. Jusqu'au coup de sifflet marquant la fin de la journée, las S.S. surveillèrent notre équipe. Poquette rentra, soutenu par deux camarades. La peau de sa figure était tirée, rétrécie ; les lèvres s'apercevaient à peine, le nez était aminci, et, sous les yeux, de fortes protubérances. Au faciès squelettique que nous rappelons s'ajoutait la détresse d'un corps qui n'en pouvait plus, qui semblait supplier pour qu'on le laisse tranquille. Roger fut étendu, on lui donna à boire, que pouvions-nous faire de plus ? Bien peu purent dormir, car de toute la nuit il ne cessa de se plaindre. Le lendemain matin, il ne put quitter sa paillasse, et à ce moment tous sentaient qu'il allait mourir. Les S.S. vinrent s'assurer qu'il était impossible de le mettre sur ses jambes, et quelques heures après, à notre retour, nous apprîmes que la froide main de la mort venait de lui clore les yeux. Roger Poquette était mort victime des criminels Weiss et Daumeries. Le lendemain du jour où Poquette était mort, Weiss interpella Daumeries sur le chantier en lui disant que les prisonniers ne travaillaient pas assez vite. Immédiatement, le dernier nommé se mit à crier : — Plus vite, bande de fainéants ! Chargez les bennes, remplissez les coins ! Schnell ! Schnell ! Weiss regardait, impassible en apparence, mais nous savions que tous étaient observés. A un certain moment, Daumeries s'avança au pied d'une butte de sable et se mit à invectiver notre camarade Désiré Mouffe. Celui-ci n'allait pas assez vite au gré du chien de garde des S. S. L'aurait-il pu ? Mouffe souffrait depuis plusieurs jours d'un anthrax placé à l'occiput. Cela faisait une bosse énorme avec, au centre, un trou large et profond d'où coulait le pus, d'où s'échappaient des bourbillons de matières renfermées dans les mailles du tissu cellulaire qui est sous la peau. Aucun médicament, aucun calmant, même pas une compresse d'eau, et depuis des jours, Désiré travaillait la tête inclinée sur la poitrine, serrant les mâchoires pour ne pas hurler de souffrance. La veille encore, son voisin de lit, Robert Stass, de Lodelinsart (Hainaut), nous avait dit : — Je ne comprends pas que dans l'état où il se trouve, il puisse encore tenir debout. Par suite des privations et du mal qui le torturait, Mouffe était devenu d'une maigreur effrayante, mais il voulait tenir, il voulait revoir sa femme et sa fille dont il nous parlait si souvent, il voulait vivre pour se venger, car lui non plus n'était pas un homme à qui l'on donne impunément du fouet, mais là, à Breendonck, il était aussi impuissant que s'il avait été lié à un palmier au milieu du Sahara. Revoir sa Wallonie, sa chère commune de Roux, il vivait avec cette idée qui brûlait son cerveau comme un diamant chauffé à blanc. Quelques jours encore et il espérait que son mal s'améliorerait. Avoir la chance de ne pas être trop remarqué au travail et en réduisant ses efforts à leur strict minimum, arriver à sortir de cette passe tragique de son existence. Telles étaient les pensées de Désiré. Il n'y a rien de plus éloigné du monde civilisé que le silence de Breendonck et c'est l'apparence d'une de ces périodes de calme que Daumeries d'abord, Weiss ensuite, vinrent troubler.Daumeries n'ignorait rien des souffrances de notre infortuné camarade. Il le voyait chaque jour dans la chambre. Il savait que Désiré arrivait difficilement à pouvoir lever sa pelle, il savait davantage qu'il lui eût été impossible de prendre encore la cadence de travail des autres prisonniers. Weiss cherchait, voulait une victime, et l'innommable lâche de Jumet allait la lui offrir. Les paroles de cette hideuse crapule me revinrent : « Nous sommes ici quarante-huit, mais même s'il faut en faire crever quarante-sept pour sauver ma peau, je le ferai. » Comme Poquette, Mouffe eut le sac de pavés au dos, et durant des heures, sans une seconde de répit, avec des halètements, soufflant comme une pauvre bête épuisée, trébuchant à chaque pas, les yeux hagards, le masque livide, le cerveau obnubilé, nous vîmes le grand Désiré dans son combat avec la mort. Quel triste spectacle que celui de cet homme voué à présent à une fin certaine, sans aucune aide, sans le moindre secours d'aucune sorte, mais peinant encore pour répondre aux demandes d'un corps qui voulait vivre. Je demande pardon à sa femme, à sa fille, à tous ceux de sa famille de rappeler la détresse mortelle de leur cher disparu. Ce n'est pas un état morbide qui m'y pousse, mais bien la volonté de voir punir ses tortionnaires. Sous les regards implacables des brutes, Mouffe ployait à demi, ses doigts gourds se crispaient sur le manche de sa pelle, et lorsqu'il voulait lancer sa pelletée, on voyait son long corps tordu, plié en arc, la tête s'inclinant lamentablement sous la pression impitoyable du sac de pavés. On dut le porter pour rentrer dans la chambre, il avait tenu jusqu'au coup de sifflet. Vite et dès la rentrée, on le fit asseoir sur un escabeau. M'approchant de lui, je demandai : — Qué nouvelle, Zirès, vos sintez mia ?» (6) II leva la tête, son regard était obscurci, enveloppé comme d'un nuage, et d'une voix affaiblie je l'entendis prononcer ces paroles : — Pinsez qu'nos les virons ?... (7) Tels furent ses derniers mots, mais que pouvaient-ils signifier ? Désiré fut couché sur sa paillasse et deux heures après il mourait ! Pleurez, pauvre femme, pauvre petite, et dites-vous que sans Daumeries, votre époux bien-aimé, votre papa adoré aurait probablement revu le clocher de sa bonne commune. Dans ses conversations des derniers jours, il ne cessait de répéter qu'il voudrait, quoi qu'il arrivât, que sa fille pût continuer ses études musicales. Je répète ses paroles et l'espoir qu'elles contiennent, afin que plus tard on crée une institution qui étende sa protection aux veuves et orphelins de ceux qui firent le sacrifice de leur vie pour la force et la foi de leurs sentiments patriotiques. Tel était son prénom.

Son nom ? Il n'est peut-être pas un prisonnier de Breendonck qui pourrait

vous le dire. Alexis était Russe et avait été fait prisonnier au cours

d'opérations militaires. Interné dans un camp de prisonniers, il avait

été mis au travail forcé dans un charbonnage de Winterslag, en Campine.

Ayant tenté de s'évader, il fut, ainsi qu'un de ses compatriotes, livré

à Son compagnon et lui étaient dans la chambre 7, mêlés à d'autres prisonniers parmi lesquels le brave Gaston Hoyaux, député socialiste, et six policiers de Jumet : Emile Hanard, Emile Renard, Jean Goisse, Fernand Huet, Ursmar Cambier et Louis Dehoux. Les deux Russes portaient, comme nous, la tenue du soldat belge, mais au milieu de la veste et au dos, bien apparent, un cercle blanc et sur celui-ci, un rouge plus petit. Pour dire vrai, ils paraissaient avancer avec une cible au milieu du dos. Afin de pouvoir toujours être repérés au travail, ils étaient les seuls autorisés à garder la veste. Alexis n'avait pas trente ans, ses yeux étaient noirs et ne manquaient pas d'expression. Il n'avait pas « un doigt de poils sur te tête et un doigt de poils au menton, ni une figure d'ignoble brute », comme Léon Degrelle définit les soldats russes au Palais des Sports, à Bruxelles, le 2 février 1944. Non, sa figure était celle d'un homme comme vous et moi, ni plus ni moins intelligente. Cependant, les longs mois de détention avaient produit chez cet homme une sorte d'affaissement, d'effondrement qui paraissait lui ôter toute énergie, toute vigueur. Il semblait à le voir qu'aucun changement, qu'aucune distraction ou émotion ne puisse faire disparaître son état de prostration. Les secousses morales et physiques subies l'avaient brisé. A l'époque des faits, au début de mars 1943, Alexis pouvait encore être sauvé, mais il lui aurait fallu le repos complet, absolu, du corps et de l'esprit, afin de ramener le calme dans les organes surmenés et trop irrités. Comme nous encore, il était commandé et surveillé par les S.S. et les « zug-führer ». Il fut un de ceux qui. à Breendonck, reçurent le plus de coups. Sans cesse on 1e battait, il était visé, les S.S. inscrivaient sur son corps au moyen d'une chicote les échecs que l'armée russe infligeait aux troupes du Reich sur les fronts de Russie. Ce que ce malheureux a pu souffrir est épouvantable ! N'ayant pas vécu dans la chambre d'Alexis, je ne puis parler que de faits qui se sont passés durant les heures de travail, et je passe sur les multiples scènes de sauvagerie dont il fut victime, pour ne plus vous parler que de la dernière, qui l'est passée un samedi. Il pouvait être 9 h. 30 du matin lorsque Weiss s'approcha de notre groupe. Nous étions cent cinquante environ occupés à charger du sable. Il fallait que la butte se trouvant devant nous soit chargée et faite dans les heures avant la rentrée. Les cris des « zug-führer » se multipliaient. Devant les menaças proférées, chacun essayait d'échapper à une surveillance trop personnelle. Pour cela, i1 n'y avait qu'un moyen : il fallait charger sa pelle, la relever en envoyant le sable qu'elle contenait dans la benne, se baisser et recommencer avec la vitesse et le mécanisme régulier d'une machine. A chaque voyage, les hommes de la benne qui était pleine la dernière recevaient des coups. A ce train, nous pouvions tenir une heure maximum, mais nous espérions que les S. S. n'allaient pas rester, et qu'à l'occasion d'un de leurs déplacements dans le camp, nous pourrions souffler un peu. Malheureusement, cet effort que nous pouvions encore fournir n'était plus possible pour Alexis, et si l'on sait que les S.S. guettaient tout mouvement de faiblesse chez un prisonnier, si l'on se rappelle qu'au moindre relâchement ils tuaient, on comprendra que le pauvre Alexis ne pouvait passer inaperçu. Weiss et De Bodt le poussèrent à coups de pied et l'étendirent, en lui bourrant les côtes, sur une planche. De Bodt s'agenouilla sur ses chevilles et lui tordit les poignets à les faire craquer. Son cou était contre le bois. Weiss prit la chicote, ronde lanière noire s'effilant depuis la grosseur du pouce à la poignée jusqu'à une pointe dure ayant la grosseur d'un crayon. Aussitôt il le fouetta de toutes ses forces, comme un fou, tandis qu'on voyait Alexis serrer les dents pour supporter cette horrible chose qui s'abattait sur son corps comme un fer rougi : dix coups... quinze coups... Alexis se tordait, se convulsait, mais il était tenu si étroitement que tous ses efforts étaient inutiles. La chicote tombait de plus en plus sur des traces fraîches, car j'ai omis de vous dire que sa veste lui avait été enlevée et que sa chemise était en lambeaux. Les morsures se firent plus noires et plus trempées ; un moment vint où toute sa chair trembla de douleur accumulée et de terreur devant le coup futur. Enfin, il fut complètement brisé et ils parurent satisfaits. Soudain, Weiss leva le bras et le sabra, de toute la longueur de son fouet, dans l'aine. Le coup le cassa en deux, hurlant, ou, plutôt, essayant en vain de hurler, haletant d'horreur par sa bouche ouverte. Un autre coup de plein fouet. Une clameur. Il fut relevé et jeté sur le coffre d'une benne où il resta sans un seul mouvement, la figure contre le fer. A l'heure de la rentrée, on l'aida à parvenir jusqu'au bac à eau où chacun devait nettoyer ses chaussures. A cet endroit se tenait un officier allemand surveillant l'opération de nettoyage avec les cris habituels de : « Schnell ! Schnell ! ». Alexis restait le dernier. Il ne parvenait plus à lever sa jambe pour poser son pied sur le rebord du bac. C'est ce moment que Daumeries crut devoir choisir pour s'en approcher et lui porter un coup de bâton au sommet de la tête ! A dix-sept heures, le même jour, Alexis mourait à Breendonck, à des milliers de kilomètres de sa patrie, loin des êtres qui l'aimaient, frappé à mort par Weiss et De Bodt, et recevant de Daumeries, avant d'être transporté mourant sur sa paillasse, un coup de bâton sur la tête. Etrange jeu du destin ! Un autre Daumeries que celui de Jumet se trouvait au camp. Empressons-nous d'ajouter qu'ils n'avaient aucun lien de parenté ensemble. II n'y a pas trois semaines que nous sommes à Breendonck, et, à ce moment déjà, le Daumeries jumétois a épuisé complètement la confiance qu'on lui a portée.

— Patience, Daumeries, la guerre ne durera pas toujours ! Que fait le boucher ? Il s'empresse de rapporter ces paroles à Weiss, qui arrache alors les vêtements du Binchois et se met à le fouetter jusqu'au sang. La victime de ces coups fut libérée un ou deux jours après les faits que nous rappelons, et ce fut bien sa chance, car elle n'eût pas manqué, par la suite, de voir ajouter son nom à ceux de tant d'autres qui n'avaient même pas eu la satisfaction d'adresser une parole de mépris à leurs bourreaux. Parions que Daumeries de Jumet n'a rien oublié et qu'il appréhende le jour proche où Daumeries de Binche arrivera, mais pas en costume de « gille », plutôt en tenue de « croque-mort », pour lui rappeler la règle de tous les jeux : « Qui perd, paie ! » Quelques années avant la guerre, Daumeries, mais pas celui de Binche, fut victime d'un accident de moto. Pour le transporter à l'hôpital, un voisin de l'endroit où l'accident se produisit, se présenta bénévolement. C'était Fernand Serbruyns, de Jumet également, que nous retrouvons à Breendonck. Serbruyns ne fut jamais remercié pour l'aide qu'il apporta au blessé dont il avait assuré le transport. S'il nous plaît de rappeler ce trait d'ingratitude, c'est parce qu'à Breendonck, Daumeries a frappé Serbruyns, et à la fin d'une journée de mars 1943, un autre jour, il s'est lancé à nouveau sur lui, bâton levé, en criant: « Fainéant, je vais te tuer ! » Prompt à la riposte, « mon » petit Fernand lui mit le fer de sa pelle devant la figure en disant : — Un pas de plus et je t'ouvre la gu... vaurien ! Le « courageux » Daumeries fit plusieurs pas en arrière. Il n'y avait aucun S.S. en vue et le boucher n'osa donner aucune suite à ses menaces. Il en avait déjà tant sur la conscience qu'il commençait à trembler, et justement on parlait de libérer ceux contre lesquels on n'avait pu établir quelque chose de précis. Serbruyns fut libéré trois semaines avant Daumeries. Lui non plus n'a pas oublié ! |

|||||||||||||||||

|

Chapitre

8 |

|||||||||||||||||

|

En vous parlant de Burgeon, Poquette, Mouffe, Alexis, que je connaissais, j'ai voulu établir la preuve formelle qu'il n'y a pas de morts naturelles à Breendonck, bien que l'officier de l'état-civil de cette localité soit en possession d'attestations de décès signées d'un médecin militaire allemand. En agissant ainsi, les autorités du camp et celles des autres bourreaux responsables pendant l'occupation ont voulu masquer leurs crimes, mais nous ne le permettons pas ! Des centaines de camarades, sous la seule juridiction du puissant sur le faible et le malheureux, ont été assassinés dans ce bagne où le sang répandu avait causé dans l'esprit des monstres qui le dirigeaient une sorte de déséquilibre morbide, d'enivrement spécial et comme une déformation de la sensibilité. Les bourreaux de Breendonck, à quelque grade qu'ils puissent appartenir, étaient animés des plus viles passions. L'une emportant son masque et l'autre son couteau (8) Nous avons été les témoins de leurs forfaits, nous avons entendu leurs victimes hurler sous les coups, nous les avons vues livides de terreur, lamentables et tragiques. Nous savons qu'elles furent abattues dans un carnage confus et sans motif. Pour être soumises à la question, comme aux pires époques de l'Histoire, elles durent entrer à la salle des tortures, cette antichambre de la mort. Nous nous rappellerons toujours l'expression de détresse des innocents que l'on allait faire mourir et les minutes terribles que nous vivions dans ces moments où, avec Mme de Sévigné écrivant durant le procès du surintendant Fouquet, on pouvait dire : « On raisonne, on tire des conséquences, on compte sur les doigts, on s'attendrit, on craint, on souhaite, on hait, on admire, on est triste, on est accablé ! » Quant à nous, notre but a été jusqu'à présent et restera jusqu'à la fin de ce livre de livrer à la postérité le souvenir impérissable des atrocités allemandes. Il y a plusieurs lustres, les Boches s'étaient mordu les doigts lorsque les historiens de l'autre guerre évoquèrent les horribles massacres de Surice, Romedenne, Charleroi, Tamines, Dinant, Louvain, et j'en oublie. C'était ceux de 1914, mais la génération que nous connûmes en 1940 ne le cédait en rien à la barbarie de ses prédécesseurs, et c'est ce qui nous fit dire au début de cet ouvrage que l'Allemand était toujours le même. Boche il avait été, Boche il restait ! Boche est un terme de mépris que les peuples civilisés ont voulu accoler à l'étiquette nationale du peuple d'outre-Rhin, et malgré la fureur qu'il en ressent, plus que jamais ce qualificatif lui restera. Que l'on ne s'étonne pas si après avoir passé de longs mois à Breendonck, l'art de la vengeance me soit bien connu. Certes, je sais qu'il y a, même en Allemagne, des hommes attachés à la paix, des mamans qui n'ont cessé de maudire leur empereur et qui, aujourd'hui, maudissent leur führer, mais est-ce une raison suffisante pour taire tant de crimes ? Il est temps que le peuple germanique comprenne qu'il est possible de vivre heureux dans une atmosphère dégagée du bruit des bottes, du crépitement des mitrailleuses, du fracas des bombes et des obus. Si l'on admet qu'un accouchement ne peut se faire avec des fossoyeurs, il faut admettre aussi qu'une clique militaire envieuse et passionnée, nourrie par ses haines, par ses appétits rapaces, ne peut, malgré ses différentes fortunes, qu'aboutir à la ruine d'un pays, à la destruction de toutes ses institutions, à la mort de ses meilleurs enfants. Voués tôt ou tard, par leurs crimes, à une fin impitoyable, ils ont drainé toutes les énergies pour retarder le règlement de comptes, et par les méthodes de terreur de leurs polices, ils sont parvenus, en brisant les familles, en emprisonnant, en tuant, à faire marcher leurs divisions. Durant les années qui avaient précédé la guerre, les usines d'Allemagne s'étaient livrées aux fabrications d'armements de tous genres, d'engins de toutes espèces. Durant la même période, les ouvriers et ouvrières d'Allemagne avaient dû, pour permettre les dépenses occasionnées par cette fièvre des armes, se passer de tous produits d'importation dans leurs besoins vestimentaires et alimentaires. Qu'importait, puisqu'on faisait des fusils, des mitrailleuses, des avions, des bombes, des canons ! Hitler voulait une guerre-éclair, une guerre totale. Les autres pays d'Europe seraient vassalisés et leurs ressortissants deviendraient les domestiques des hommes du « grrrand » Reich. Et l'on vit en 1940 et 1941, ce peuple d'Allemagne, grisé par des succès faciles, organiser des réjouissances lorsque le sang des hommes, des femmes et des enfants des pays envahis se mit à couler. Qu'aviez-vous de plus, pauvres fous ? Vous seriez moins embarrassés si je vous demandais : Qu'aviez-vous de moins ? car dès ce moment vous étiez entrés dans la guerre ! La seule liberté qui vous restait était celle de chanter les louanges du führer. Votre seul droit, celui de mourir pour le défendre ! Si, plus tard, l'un ou l'autre illuminé s'avisait d'encore vouloir vous nourrir avec des idées de revanche, il faudrait vous souvenir du vieux proverbe français : « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. » En attendant, le qualificatif de « Boche » vous restera au moins jusqu'à ce que la génération qui va naître soit parvenue à l'âge de la raison. J'ajoute, en plus, que ce qualificatif ne s'atténuera dans les souvenirs qu'à la condition que les Allemands de demain soient convaincus que le bonheur d'une nation peut s'établir seulement dans la liberté, l'amour du prochain, le travail et la paix ! ----------------------- Je revois encore quelques autres figures de la chambre III, entre autres un Bruxellois se prénommant François et que nous appelions « Siske ». Dès le jour où on le mit avec nous, en mars 1943, il devint sympathique à tous. Peu parlant mais fraternel, il acceptait son sort avec un courage magnifique. A différentes reprises, il intervint dans les conversations avec un esprit de justice qui ne fit qu'augmenter l'estime que nous avions pour lui. Revenant un jour d'un interrogatoire, il nous fit la déclaration suivante : — Camarades, je viens d'être interrogé. J'ai dû reconnaître que j'avais tué un officier allemand sur le boulevard Adolphe Max, à Bruxelles. Absolument rien ne changea dans l'attitude de « Siske », et jusqu'au jour où il fut fusillé, peu de temps après ma libération, il garda le même calme. Je lui ai pourtant connu un moment d'émotion. C'était un dimanche, le 14 mars 1943, la veille du jour où Van Schelle devait être fusillé. Une atmosphère de deuil flottait déjà dans la chambre... les hommes chuchotaient dans les coins... J'étais assis à une table avec Van Schelle, Zavarro et Wittezaele, quand François s'approcha de nous. Il m'interpella : Dis, Victor, crois-tu que je pourrai encore revoir ma mère avant d'être fusillé ? — Allons, «