|

|

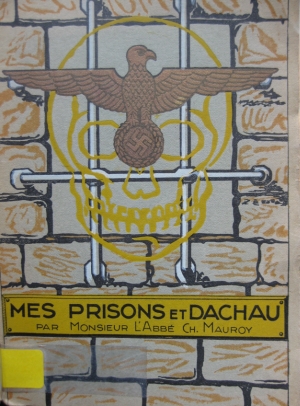

| Mes prisons et Dachau, Mauroy Charles, 1946 |

|

Preface d'un incroyant |

|

Texte en desins partiellement repris du site www.maisondusouvenir de Oupeye |

|

Préface d'un incroyant |

|

En souvenir de mon cher Papa,

Et en hommage affectueux

Le 29 avril 1946. |

|

|

|

PRÉFACE D'UN INCROYANT Avec quelle impatience les prisonniers politiques de Novo Jicin (Neutischein) attendaient la venue du soir et l'instant où, après avoir avalé gloutonnement leur maigre soupe, ils pouvaient se glisser sous leurs couvertures et se retrouver seuls avec eux-mêmes. Je ne dormais guère et je n'avais pas été long à m'apercevoir qu'un de mes proches voisins de lit, avait aussi des insomnies fréquentes. Il les mettait à profit pour composer ces admirables méditations qu'il nous offrait le lendemain et qui étaient pour nous tous, croyants et incroyants, non seulement un puissant soutien dans la lutte quotidienne contre le désespoir, mais un véritable régal littéraire et philosophique. Jamais, je n'ai si bien compris que la religion était le besoin pour l'homme de s'élever au-dessus des nécessités matérielles de l'existence. Il désire trouver une justification spirituelle à sa présence sur la terre et ne veut pas se contenter de n'être qu'une espèce un peu mieux douée parmi les êtres animés du globe terrestre.

Mon cher Charles, qui ma été d'un si grand secours dans des moments bien pénibles, m'a admirablement fait sentir l'immense besoin d'amour des hommes et lorsque vous aurez lu les souvenirs qu'il vous offre dans ces quelques feuillets, vous partagerez ma façon de voir. Mais ma reconnaissance lui est surtout acquise pour le profond amour qu'il a prodigué à mes compagnons d'infortune et si, comme moi, vous l'aviez vu à l'œuvre dans les prisons infernales où nous avons souffert, vous auriez compris de quelle étoffe sont faits les saints. Chênée, le 15 janvier 1946. |

|

Quarante mois en dix-huit prisons

I En décembre 1940 ou janvier 1941, M. Constant Martiny quitte Londres et se fait parachuter au-dessus des méandres de l'Ourthe. Mandaté par l'Intelligence Service, il devait organiser un service d'espionnage... C'était particulièrement courageux de sa part de tenter l'aventure à cinquante-sept ans. Blessé au pied dans sa chute, il lui faudra huit heures d'efforts pour sortir de l'eau. Bientôt remis, il se met au travail, recrute des collaborateurs, dont le principal, M. Edgard Cleempoel, de Jumet, Hélas, celui-ci est arrêté en février 1941. Les Allemands trouvent sur lui les noms de ses collaborateurs et collaboratrices, dont, à Namur, Mlle Geneviève

L'instruction de l'affaire se fit,

rue Traversière,

6, à Bruxelles, par un officier allemand aidé par un interprète belge,

traître à son pays. Les Allemands jugaient l'affaire très importante...

Aussi, celui qui, plus tard, devait requérir contre nous, le colonel von

Beust, après avoir confirmé le mandat d'arrêt de 38 inculpés, nous

interrogea tous à Bruxelles, afin, comme il me le disait, de se faire une

physionomie générale de l'affaire. Il connaissait très bien le français,

étant en Belgique depuis un an. Alors que l'officier instructeur était une

brute de la pire espèce, qui n'hésitait pas a rouer de coups certains de

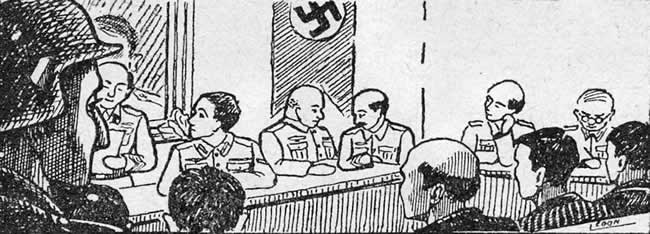

mes compagnons pour extorquer des aveux et solliciter des délations, le Et nos juges ? C'étaient de hauts magistrats de carrière. Le président de ce Conseil de Guerre, l'amiral Bastiaen, était entouré de deux généraux, deux colonels, le colonel greffier et le procureur d'empire, le colonel baron von Beust. Le procès s'ouvrit à Berlin (Charlottenbourg), le 8

avril 1942, et dura 18 jours. Une grande salle rectangulaire. Devant

nous, au mur, le portrait d'Hitler, la

Autre anomalie spécifiquement allemande : pour avoir force de loi, le jugement prononcé le 27 avril avril 1942, devait être confirmé par un oberprésident. Ce personnage interrogea les condamnés en particulier. La confirmation de notre jugement porte la date du 15 juin 1942. Je fus acquitté. Pourquoi n'ai-je pas été libéré ? Tout simplement parce que dans le courant de cet été, Hitler porta un décret interdisant le retour des prisonniers politiques. Les Nazis avaient déjà l'arrière-pensée du massacre final — celui-ci, comme on le sait, porte la signature d'Himmler : aucun prisonnier politique ne pouvait tomber vivant dans les mains des Alliés.

II

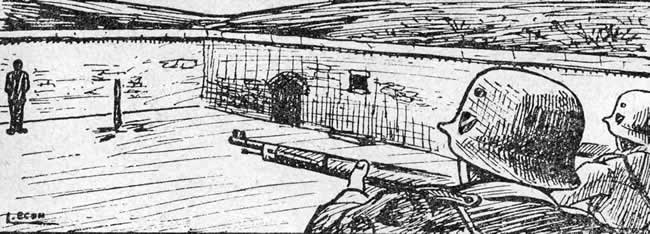

A cette époque, au 3 de la Lertherstrasse (Berlin), c'était encore l'euphorie... Nous vivions dans l'illusion qu'il n'y aurait de fusillés que les grandes vedettes, notamment dans notre affaire: Constant Martiny et Edgard Cleempoel. Les avocats eux-mêmes le disaient. Hélas ! l'excécution de Roger Libion, de Bruxelles, le 21 août 1942, sonna le glas de toutes les espérances. Le 26 août, à 6 heures, c'était le tour de mes compagnons : Constant Martiny et son gendre Elias, Edgard Cleempoel, de Jumet, Fermeuse et, je pense, Jules Doudelet, de Bruxelles, tous enfermés à Moabit, avec, depuis le jour de leur condamnation à mort, les menottes aux poignets pour passer la nuit. Enfin, le colonel Joseph Daumerie, chef de notre aéronautique civile, toujours à la prison de la Lertherstrasse. Ils partirent ensemble en camion cellulaire, accompagnés de l'excellent aumônier militaire allemand Kreusberg. C'est de ce dernier que nous tenons les détails de l'ultime promenade. Comme des frères, ils s'embrassèrent et bientôt entonnaient le « lied » national, sans doute la « Brabançonne ». Pas la moindre dépression, mais au contraire l'exaltation religieuse qui a caractérisé la mort de tant de nos martyrs. Sur le champ d'exécution, le procureur leur lut une dernière fois la sentence fatale. Ils furent exécutés par un peloton militaire appelé — non sans pertinence — l'« himmel kommando », le commando pour le ciel. Les derniers mots du colonel Daumerie, se retournant, furent : ce Je vous remercie, Monsieur l'Aumônier ». Figure bien attachante que celle du colonel.

Soupçonné par le baron von Beust d'être le chef occulte d'une vaste

organisation, il fut mis en demeure de dire si oui ou non il avait

transmis des documents. Je le vois encore relever la tête après quelques

secondes de recueillement... et avouer. Un frisson de fierté passa sur

nous tous et gagna les Allemands eux-mêmes. Il se condamnait

volontairement à mort. Et, comme après la séance, je lui en faisais le

reproche, disant que les Boches n'avaient non seulement pas droit à la

vérité, mais en étaient indignes... « Officier, je ne voulais pas, me

dit-il, être pris en flagrant délit de mensonge... Et puis, mon aveu sauve

un groupe de 22 hommes ». Il était inutile de poursuivre son

interrogatoire. Son cas était réglé. A la vérité, son La prison avait jeté dans son âme les lumières d'une foi vive et rayonnante. N'est-ce pas lui qui apprit le catéchisme à un jeune Hollandais converti, Jacques Neber, qui devait, peu de temps après, être baptisé, le jour de son exécution ? Compagnon de cellule du maire de Roubaix, l'ancien ministre Lebas, il impressionna très fort celui-ci par la beauté de son caractère, comme aussi par l'ardeur de ses convictions religieuses.

Constant Martiny est également une figure

marquante du procès qui porte son nom. Il avait 57 ans lors de sa descente en parachute. Il partage avec

Edgard Cleempoel, l'honneur d'avoir été les deux têtes de l'affaire. Très différents

l'un de l'autre, le premier, neveu de Mgr Cawet, ancien évêque coadjuteur

de Namur, est un chrétien de vieille souche, à l'enthousiasme permanent et

à la foi toujours « sous pression », le poussant à vivre dans une

perpétuelle illusion... celle d'abord qu'il ne serait jamais arrêté... ni,

une fois arrêté, maintenu en prison, ni condamné, ni exécuté. Exubérant de

vie, le moral toujours élevé, il semblait, tout en se rendant finalement

compte de la gravité de son cas, espérer le miracle qui devait le Edgard Cleempoel lui doit à la prison son relèvement spirituel. Les survivants de l'affaire se souviennent de sa crânerie devant ses juges. Lui aussi couvrit son groupe. Il nous donna à tous le réconfort d'une attitude patriotique, digne d'admiration. Hélas ! je n'ai pu transmettre à sa famille ses trois dernières lettres... Il y avait aussi parmi nous le petit

Fermeuse, le

radio-télégraphiste pris en flagrant délit d'émission. Simple ouvrier

technicien, vivant seul avec ses deux enfants, cet humble n'a connu dans

sa vie que l'épreuve. Il est roux... et laid, mais si beau, cependant,

parce que ses yeux reflètent une âme d'une sérénité exceptionnelle. Son

silence héroïque lui vaut, à Bruxelles, les pires brutalités du juge

d'instruction, mais sauve de l'arrêt de mort Joseph Barthélémy (décédé

plus tard, le 2 juillet 1944, à Neutischein). II me parle Nous étions 38, nous restons 14. C'est presque un

record, puisque l'on peut évaluer à plus de 85 pour cent le nombre de

victimes parmi les prisonniers politiques belges. De Namur, nous comptons

pour l'affaire Martiny, M. le chanoine

Pierlot, décédé à l'infâme prison

de Neutischein, au pays des Sudètes, le 7 janvier 1944;

Joseph Barthélémy

(2 juillet 1944) et Gaston Magnette, venu mourir à Namur. Comment le cher

chanoine a-t-il bien pu être accroché par cette organisation

d'espionnage ? Aumônier à la clinique Sainte-Elisabeth, vivant presque en

reclus, sans relations, ïl se dévoue exclusivement à ses malades.

Rappelons que la famille Martiny doit se cacher, et Mmè

Elias, fille de M.

Martiny, vient de mettre clandestinement au monde un bébé à la Maternité

(l'enfant mourut peu de temps après). M. le chanoine — plus ou moins mis

au courant — est sollicité par Madame Martiny et Madame

Elias, qui lui

offrent d'envoyer des nouvelles à son frère, le Ministre, à Londres. Très

prudent, il résiste, les instances se font plus pressantes et, finalement,

il griffonne, en style télégraphique, quelques lignes. N'était-ce pas,

comme il le lui fut reproché, correspondre avec un pays en guerre avec

l'Allemagne ? La chose fut connue par la découverte du document

Martiny où

tout était relaté. Il fut requis contre lui deux ans de prison, le jury

lui Joseph Barthélémy et Gaston Magnette écopèrent de trois ans de prison. C'était trop peu pour les services qu'ils avaient rendus. Les juges ne purent retenir que ce grief : n'avoir pas dénoncé des compatriotes coupables d'espionnage. Mme Geneviève Bribosia fut condamnée à trois ans de travaux forcés ; Mme Gaston Magnette et son fils Charles, à un an. Comment m'en suis-je tiré ? En prouvant que j'ignorais totalement l'affaire Martiny et que si j'avais donné 10.000 francs, c'était, non pour quelqu'un qui se cachait des Allemands (Martiny), mais pour un ami honteux de sa détresse financière, en l'occurence Gaston Magnette... et nos bons boches, peu au courant des finesses de la langue française, se sont laissés prendre par mon explication du double sens du mot « caché », en latin « occultus » et « ignotus ». Le Procureur requit mon acquittement.

III Il est dix heures et demie du soir, je rentre chez moi... Par la moindre inquiétude. Et cependant, depuis deux jours, un trouble inexplicable m'agite dans mon subconscient. Plusieurs amis se sont rappelés et m'ont redit certaines réflexions qui dénotaient un pressentiment obscur de souffrances. Deux geôliers de la prison de Namur m'attendaient... Après m'avoir fouillé et pris ma carte d'identité, ma photographie, ma pipe (pour leur usage personnel), ils m'emmenèrent dans la nuit. Quel effondrement intérieur ! Il faut l'avoir

expérimenté pour se rendre compte de la détresse qui vous envahit lorsque

l'on franchit les lourdes portes blin

Mais l'instinct de conservation travaille bientôt le prisonnier. Il faut à tout prix, si pas être libéré, du moins sauver sa tête. Croyez-moi, rares furent ceux, même non-pratiquants, qui n'implorèrent à genoux, en pleurant, le secours d'En-Haut. N'y eut-il pas des incroyants mêmes qui tentèrent leur chance en priant eux aussi ? Comment expliquer autrement le déclic de conversions nombreuses chez les prisonniers politiques belges ? Que ne puis-je citer des noms ! La prière fut pour nous le grand réconfort. Elle obtint de Dieu des grâces de purification et de sanctification. Les chapelets et les rosaires, les neuvaines, les promesses sanctionnées par des vœux de pèlerinage par exemple, des résolutions de revenir, une fois libérés, à la pratique religieuse, étaient en honneur chez nous. Au travail de la grâce s'ajouta, dans les cellules en commun, l'action des compagnons chrétiens. Que d'apôtres laïcs et prêtres ! Laissons pour l'instant ce <-ôté spirituel de la vie cellulaire; j'y reviendrai.

Munis de nos hardes, nous passions à la salle des douches, à la désinfection, finalement chez le coiffeur, qui nous tondait la tête et le reste. D'autres formalités s'échelonnaient les jours

suivants : la pesée, la visite chez le médecin et le commandant de la

prison. N'est-ce pas magnifique et de Sauf exception, les visites étaient permises tous les quinze jours pendant environ 20 minutes. Il appartenait au tribunal de nous les interdire... Je ne puis évoquer sans émotion les quelques visites qui me furent faites à Saint-Gilles. Que de larmes et de sanglots ont connus ces petites « boîtes » où, visiteurs (trois au maximum) et prisonniers se regardaient, séparés par une glace. Chez nous, par-dessus la peine atroce de la séparation, peut-être définitive, c'était la joie de revoir quelqu'un du dehors, un être cher... Nous ne savions pas assez nous rassasier les yeux de la vision aimée pour l'emporter en cellule, en rêver... et pleurer sans retenue une fois seul. Nous donnions le sourire, afin que l'entrevue réconfartât et apaisât... Il nous fallait consoler, même si la tension de la volonté empêchait les larmes de couler. Nous sentions si bien toute la détresse camouflée sous des dehors optimistes. C'était aussi pendant ce cours laps de temps que se faisait l'échange rapide des nouvelles. N'as-tu pas faim... et froid ?... Que fais-tu, etc., etc. ?

En cellule, sauf à Saint-Gilles et à Lertherstrasse (Berlin), le travail était obligatoire. Celui-ci était plus léger en prison que dans les camps. Voici les travaux auxquels je fus astreins : à Lübeck, la confection de brosses, à Sonnenburg, des souliers en paille, à Tegel (Berlin) des enveloppes, à Moabit le triage des pois. Comme ordre du jour quotidien : lever, 5 h. ou 5 h.30, suivant les saisons, suivi de la toilette personnelle et de celle de la cellule. L'appel matin et soir : les prisonniers au

garde-à-vous... le chef de chambre devant eux, prononçant une formule

rituelle en allemand : cellule numéro... autant de prisonniers. Après

l'appel du soir, dans certaines prisons, nous déposions, à l'extérieur,

dans le couloir, nos vêtements de dessus, nos sabots, la cuillère. Un «

gut nacht » (bonne nuit) obligatoire Une fois par jour, le préau pendant une demi-heure, et moins, en silence toujours, l'un derrière l'autre, à distance, sous la surveillance méchante de nos gardes-chiourmes. Ceux qui étaient au secret, à Saint-Gilles, étaient mis en cage. Imaginez une rotonde avec une vingtaine de portes; à l'extérieur, des murs en éventail, au-dessus et au bout, un grillage..., tout comme au jardin zoologique d'Anvers. Comme distraction, révélatrice de la ferveur administrative des Boches, autant que de leur cynisme, nous n'avons jamais manqué d'être pesés tous les mois... Tous les quinze jours, nous passions aux douches, généralement chaudes à souhait.

IV Ce qui précède constitue le cadre de notre vie en prison. Il reste à décrire la vie elle-même, nos réactions collectives et individuelles dans îe creuset de souffrances de la captivité et de l'exil. Notre vie fut un drame où le tragique s'affirma de plus en plus douloureusement, sans jamais parvenir à tarir en nous l'optimisme, voire même la bonne humeur. Avant de pénétrer dans le domaine de la souffrance, évoquons les joies du prisonnier... Elles furent réelles..., si précieuses pour entretenir en nous le moral et tuer le cafard. La chose est facile à expliquer : dans notre détresse extrême, un rien nous faisait plaisir. A cet égard, nous étions redevenus des enfants, et, comme les enfants, nous étions à l'affût des moindres choses plaisantes. Il était curieux de constater des accès de bonne humeur collective du fait de quelques pommes de terre trouvées dans la soupe, du rabiot (petit supplément de nourriture)..., d'une bonne nouvelle..., d'un tour joué à un gardien. Notre parti pris d'optimisme voyait dans les mines renfrognées des geôliers et dans un accroissement de sévérité, un indice d'heureux événements de guerre. Comme chez ies enfants, il y avait parfois des tempêtes, dans des verres d'eau. On se disputait pour des futilités et on se « remettait » tout aussi aisément. Joies simples, telles que connaissent les enfants de Dieu, contents de tout et de rien, mais joies qui jaillissaient d'une source plus profonde, de nos cœurs purifiés et pacifiés. Il y avait, par exemple, la joie de tromper les

Boches par tous les moyens. Sage comme une image dans ma solitude de Saint-Gilles, j'ai ignoré longtemps les prouesses stupéfiantes de mes

compagnons : transmissions de nouvelles orales et écrites d'une aile à

l'autre..., corruption des gardiens allemands pour entrer en communication

avec l'extérieur... La messe à la chapelle (tous les quinze jours) était

une occasion de choix pour se retrouver et concerter les réponses à

donner aux juges. De même, les visites chez le médecin, aux douches.

Beaucoup de messages se Saint-Gilles étant une prison de prévention, il est aisé de comprendre que les prisonniers étaient tentés d'user de tous les trucs pour préparer leur déposition... On profitait surtout des heures où la surveillance se relâchait. En Allemagne (sauf à Lertherstrasse), il y avait moins urgence de communiquer entre soi ; cependant, malgré les difficultés accrues, nous ne nous faisions pas faute de le faire. A heure fixe, en se parlait d'une cellule à l'autre, à travers des tuyaux de chauffage... pour le plaisir de dire bonjour, bonsoir, de donner l'heure ou de la demander... Chaque jour, circulait aussi la chronique de la prison... Menus faits qui avaient à nos yeux tant d'importance, et puis, les nouvelles de guerre. Laissés dans l'ignorance des nouvelles de l'extérieur, nous étions comme des affamés. Il fallait des nouvelles — au besoin on en fabriquait... et certains spécialistes du bobard ont mérité de la part de Genval (chansonnier de l'armée belge 1914-1918, mort à Dachau), la charmante épithète de ce bobardier quadrimenteur ». Ah ! tous n'avaient pas

le culot de notre jeune ami Louis Hollanders, de Louvain, qui, à

Berlin,

se procura, moyennant trois rations de pain, des pièces Faut-il médire du bobard et le condamner sans indulgence ? Je ne crois pas, car nous avions tellement besoin du réconfort d'une bonne nouvelle. Vous ne vous imaginez pas combien il était crispant de s'adresser à tel d'entre nous : esprit contradictoire au premier chef et toujours enclin au pessimisme. Il était nécessaire d'entretenir en nous l'illusion optimiste. Et, en fait, le bobard, savamment choisi, ne finit-il pas toujours par être vrai ? Sans vouloir en faire l'apologie, je ne voudrais cependant pas me montrer injuste envers lui, car il nous fut bienfaisant. Jamais je n'aurais tenu le coup, si j'avais su devoir passer quatre ans en prison et en exil. A Lübeck, nous étions 22 en cellule. La journée se passait à l'atelier des brosses (dans les autres prisons, on travaillait en cellule). Chaque soir, nos amis André Rachild (survivant) et André Marée (mort à Sonnenburg) nous gratifiaient, quelques instants après l'extinction de la lumière, d'une audition radio-phonique; le premier nous donnait les communiqués, ayant soin de distinguer les nouvelles sérieuses et les douteuses qu'il qualifiait de « bouteillons ». André Marée nous servait deux petites histoires drôles.

A Berlin,

Lertherstrasse, mon compagnon pendant tout mon séjour (1-4 jusqu'au

11-8-1943) fut M. Barend Davidson, juif hollandais, de Zwolle, fusillé en

1943. Nous fîmes bon ménage. Il passait ses matinées à des projets de

commerce; l'après-midi, à faire 16 réussites en chantant; le soir, à

lire... et moi, à méditer et prier, préparant mon jubilé sacerdotal (25

ans) du 10 août

1942. Grâce à l'aumônier militaire allemand,

l'excellent M. Kreusberg, qui me donna une hostie et

du vin, je pus le soir du 10 août célébrer ma messe A notre sortie de

Lertherstrasse (Berlin), nous fûmes remis aux Nazis. Dès lors, plus de

jeux — plus De retour à Berlin (Tegel), pas de messe, mais la sainte communion. A Neutischein, ce fut le vide total. Cette infâme prison mérite une chronique spéciale; elle ne perd rien pour attendre.

V Il est une chose que les Boches ne parvinrent jamais à nous enlever. Fleur rare — d'un prix exceptionnel puisque la douleur en était la rançon — l'Amitié, si difficile à nouer dans le monde menteur et hypocrite, a foisonné en prison. Nous nous sommes connus dans toute notre nudité spirituelle et nous nous sommes aimés. Il y eut entre nous de véritables affinités, comme si nous étions faits pour nous rencontrer un jour et partager le même destin. Et ces affinités se prolongent. Rien ne survit à l'égal d'une amitié née d'une épreuve commune. La plupart de mes amis sont morts, mais je reste en communion avec eux. Pour moi, ils vivent et la pensée

Pour beaucoup de mes amis, c'était chose neuve que de vivre dans le compagnonnage incessant d'un prêtre. Certes, le régime de la prison, qui opère le nivellement complet, était très favorable à l'apprivoisement. Que de non-pratiquants et même d'incroyants furent enchantés d'approcher un prêtre et, d'autre part, que de prêtres furent ravis de vivre dans l'intimité des laïcs. Double découverte, suivie de confidences de part et d'autre. Le laïc qui ne fréquente pas le clergé se fait du prêtre une fausse idée, même s'il lui reconnaît les vertus de son sacerdoce. De même, le prêtre se trompe facilement dans l'appréciation de ceux qu'il ne voit jamais. Pour se connaître, il faut se voir, se parler et descendre jusqu'aux confidences et là, on finit presque toujours par s'aimer, car il y a, en la plupart, un fond de bonté sur lequel l'amitié peut s'appuyer pour prendre son essor. Et c'est ce qui s'est fait en prison. Nous ne nous sommes pas

trompés mutuellement. Nous nous sommes aimés en dépit de nos caractères

différents et de nos défauts. Un attrait réciproque portait l'un vers

l'autre le prêtre et le laïc... et, chose curieuse, ce qui séduisait de

prime abord chez le prêtre était, non pas son sacerdoce et donc le divin

en lui, mais l'humain, ce en quoi il ne se différenciait Un jour, à Berlin — au

début de mai 1943 — hissé sur la table, j'aperçois, sortant de la « kamer

», deux nouveaux arrivés..., un vieux et un jeune et, comme nous avions

reçu un lit supplémentaire, l'un des deux nous était destiné. Nous vîmes

bientôt entrer le petit vieux..., amené par son geôlier. « Messieurs, nous

dit-il, permettez-moi de me présenter : Ernest Genval, l'ancien

chansonnier de l'Armée belge 14-18 ». Mon compagnon, silencieux par

nature, me laissa la parole. « Hélas ! cher ami, lui dis-je, vous tombez

bien mal, vous avez ici deux curés, le chanoine Pierlot, frère de notre

Premier Ministre, et l'abbé Mauroy, curé de Saint-Joseph, à Namur ». — «

Croyez, au contraire, que je suis enchanté, Messieurs, de votre

compagnonnage ». Et de ce jour, pendant six mois, nous vécûmes dans

l'intimité. Non pratiquant, notre ami nous pria de continuer nos prières

comme s'il n'était pas là, mais observateur discret, il prit bientôt part

au festin. Ce lui fut une révélation que notre façon de parler au Bon

Dieu, de Lui dire des mots Avec Genval, notre ami-cinéaste, nous nous entretenions de cinéma... Ne composa-t-il pas le scénario d'un film missionnaire pour lequel nous cherchâmes un titre à l'emporte-pièce. Ce fut la trouvaille du chanoine Pierlot, qui rallia le choix de notre ami : « plus fort que l'amour ». Pourquoi résisterai-je au désir de vous raconter cette charmante histoire ? La scène s'ouvre sur un

dîner de famille où se rencontrent un jeune médecin, fraîchement sorti de

l'université, envisageant sa vie sous l'angle du devouement total et une

amie d'enfance, artiste de très grand talent qui entend, elle, poursuivre

une carrière brillante dans le monde. Le pauvre, il cherche à s'associer

cette jeune fille et l'entraîner. L'aime-t-il . Trouve-t-il les mots

grisants qui charment et conquièrent ? Sans doute pas. Toujours est-il

qu'elle refuse d'unir sa vie à cet idéaliste avide de sacrifice Les ponts ne sont cependant pas rompus entre l'ex-médecin et l'artiste. Ils correspondent. Un jour, l'héroïque missionnaire apprend à sa lointaine amie qu'il est atteint gravement par la lèpre. L'artiste reçoit au cœur un choc douloureux. Sans hésiter, elle frète un avion et accourt à son chevet, le soigne jusqu'à son dernier soupir et, conquise définitivement, lui succède dans sa léproserie. Et voilà notre film. L'amitié ! Celle-ci,

par exemple. A Lübeck, dès le lendemain de mon arrivée, je constate qu'un

de mes compagnons a fait mon lit... Je cherche le coupable et le brave

Adhémar De Brauwer, de Mouscron, de dire : « C'est moi ». « J'ai un boy »,

m'écriai-je. Il continua à me rendre ce service et à d'autres; il fut

bientôt pour tous : le boy. La plupart ont ignoré son nom. Seul avec lui,

à Sonnenburg, nous vécûmes dans Telle autre. Sans nous connaître, lui en promenade au préau, moi dans ma cage à Saint-Gilles, nous échangeons quelques mots. Qui est-il ? Je l'ignore. Nous nous retrouvons à Lübeck. Huit jours suffirent pour sceller entre nous une amitié fidèle. De retour à Bruxelles, il me dédicace un splendide « Ave Maria », qu'il a composé en exil. Signé : Jules Lemal. Et tant d'autres, parmi lesquels je réserve une place de choix à celui qui fut pour tous le papa Terwagne, 78 ans ! Optimiste, vaillant, solide, il a fallu l'épidémie du typhus pour l'abattre à Dachau. Il était la bonté et la droiture même. Son pain, il le partageait. J'en reçus plusieurs fois à Neutischein. Aussi ce me fut une joie de pouvoir lui rendre la pareille à Dachau. J'aurais tant voulu le ramener à Namur où il devait me payer un excellent goûter de tartes. Je clos la série — car il faut se borner — sur ces lignes que m'adresse, aujourd'hui même, 1er décembre 1945), un de mes jeunes amis français de Rennes : « Actuellement, Monsieur le Curé, vous êtes le seul qui puissiez me comprendre, vous êtes aussi le seul souvenir vivant de ces années terribles, mais pourtant si fécondes, qui furent pour moi la plus grande révélation de ma vie ».

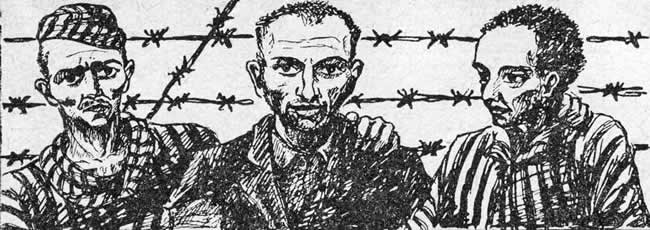

La révélation des horreurs des geôles allemandes a jeté la stupéfaction dans le monde. Est-ce chose possible d'atteindre à un degré pareil de sadisme?... Sans avoir personnellement subi des sévices graves — exception faite des gifles — j'affirme que sans une Providence spéciale, je ne serais pas revenu. Plus de quatre-vingt-cinq pour cent des prisonniers politiques belges sont morts. Que d'épaves parmi les survivants ! Il faut être passé par là pour savoir ce que nous avons souffert, même dans les prisons moins abominables cependant que les camps de concentration. N.N. Ces initiales de

deux mots allemands : Nebel und Nacht. Brouillard et nuit, étaient

inscrites en grandes lettres sur notre dos et sur la farde qui contenait

notre dossier. En principe, les prisonniers politiques devaient

disparaître sans laisser de traces, Malgré mon acquittement, j'étais N.N. et le restai jusqu'en février 1945, époque où le commandant Weiss, de Dachau, nous enleva cette note infamante. De quoi avons-nous souffert en prison ? De la faim. Pendant mes quatre ans de captivité, je n'ai jamais connu une semaine de régime alimentaire suffisant, et ce régime n'a fait qu'empirer de saison en saison. Au début, les dimanches et un autre jour en semaine, le menu était moins pauvre... Le pain (environ 300 grammes) contenait toujours de la sciure de bois, jamais de froment, peut-être un peu de seigle. Dieu me garde d'en médire, car avec les pommes de terre du début, il constituait notre unique nourriture solide. La soupe (un litre à midi; en 1944, trois-quarts de litre) : maïs, orge, rutabagas, et, pendant quatre mois, à Neutischein : betterave fourragère. Le matin, un demi-litre de café ersatz, le soir thé ou soupe (eau chaude avec un peu de poudre blanche). Tous les huit jours, une cuillerée de confiture (betterave), fromage mou, rondelle de boudin, quelques grammes de margarine. Comme nous étions N. N., les colis étaient prohibés. J'ai reçu mon unique colis en janvier 1942, à Lübeck. Comment ne pas maigrir

! Que de compagnons ont perdu quarante et quarante-cinq kilos ! Pour ma

part,

N'ai-je pas aussi, pendant plus de trois ans, bavé comme un vieillard gâteux ? La nuit, nous faisions de beaux rêves de festins plantureux et le jour, obsédés par le problème de la faim, nous nous appliquions inlassablement à parler cuisine et pâtisserie, à recueillir des recettes. Même les plus intellectuels parmi nous se sont laissé gagner par cette manie. Il vint un jour, à Neutischein, au cours de l'année 1944, qu'à la souffrance de la faim s'ajouta celle de la perspective de mourir de faim. Les décès se multiplièrent... Tous s'affaiblirent jusqu'à l'extrême limite. Chaque nuit, la plupart se relevaient quatre fois et davantage pour uriner. C'était l'œdème aux pieds et aux jambes. Le cœur flanchait. Moi-même, l'avant-dernier jour, dans cette infâme prison, je vomis et perdis l'appétit. Si la Divine Providence n'avait pas permis mon départ pour Dachau, mon compte était réglé dans le mois. Peu importe la maladie qui, en fin de compte, a emporté les malheureuses victimes des prisons et des camps allemands. Presque tous sont morts de faim... C'est la dénutrition qui les a anémiés, au point qu'il suffisait d'une grippe banale pour les abattre à jamais.

Malade, il fallait se

guérir seul. Aucun soin, aucun remède ! C'était toute une affaire

d'obtenir un médecin dans chaque prison. Mais il jouait la comédie avec

cynisme. Celui de Berlin (Tegel) fit, au chanoine

Pierlot, l'incision

d'une grosseur dans le cou. Un infirmier renouvelait tous les trois ou

quatre jours le pansement de papier, mais la plaie ne cessa de suppurer.

A Neutischein, le médecin recevait dans 6son bureau... Les moribonds

étaient portés par les malades. L'infirmerie était une cellule semblable

aux autres. On y entrait pour mourir, non pour être soigné. Et, malgré

cette perspective peu rassurante, beaucoup désiraient y être admis pour

bénéficier d'un petit supplément de nourriture et des rations des Parlerai-je des punaises, complices des Boches pour nous torturer, en troublant nos nuits par leurs morsures ? Certains cependant, et j'en suis, furent épargnés par ces sales petites bêtes, qui, au surplus, sentaient mauvais. Quant aux sévices, beaucoup furent battus... et punis par la mise au Bunker, où le régime était le pain sec et l'eau... et le froid.

VII Si ce régime de famine avait été le fait des nécessités de guerre, il s'expliquerait et se légitimerait pour une part. Non, il était systématiquement calculé, voulu, réalisé pour notre dépérissement progressif. Un jour, à Dachau, un prêtre allemand prisonnier voulut nous convaincre que les Allemands étaient moins cruels que les Français... et la preuve, disait-il : « Voyez jusqu'à quel point, chez nous, les animaux sont protégés ». C'est vrai, nulle part comme en Allemagne, la Société protectrice des animaux n'a réussi dans sa mission de bienfaisance... Hélas ! nous n'avions pas qualité pour être pris sous sa tutelle... Classés parmi les « schweinerei » par nos bourreaux, «t comme eux voués à la mort, nous étions loin d'être traités aussi favorablement. Le Boche nous vouait un

Je ne parle pas ici de la douleur tumultueuse véritable agonie — de celui qui s'attend à la condamnation à mort et à l'exécution. Cette douleur, tragique s'il en est, a quelque chose presque de sympathique. Elle provoque des remous profonds d'inquiétude, d'angoisse — flux et reflux de désespoir et d'espérance — épouvante du poteau, déchirement du cœur, révolte; et puis, lorsque la certitude de l'inexorable est là... après un sursaut d'effarement et de détresse, sous l'action de la grâce et l'aide de l'aumônier souvent, l'apaisement et même, en dernière heure, l'exaltation. Cette douleur nous saisit en pleine vitalité... Il est donc possible de réagir et de s'en rendre maître. Mais notre douleur à nous, N. N., fut tout autre. Elle s'est infiltrée en nous insidieusement... gagnant chaque mois du terrain par traîtrise, pour envahir finalement toute l'âme. Et quand nous eûmes épuise toute la gamme des souffrances morales, nous nous sommes trouvés, à cause de l'épuisement du corps et son abrutissement, sans réaction... vidés, vidés... sans une pensée, sans souvenir du passé, comme sans évocation d'avenir.

A Berlin, après le procès en avril 42, il fut évident qu'il n'y avait plus aucun espoir de rentrer avant la fin des hostilités, puisque les acquittés furent remis à la Gestapo pour être envoyés aux travaux forcés à Son-nenbiirg. A quand la fin de la guerre ? Il fallait donc tenir à tout prix. Cependant, le régime s'aggravait même moralement. Nous étions tenus pour des êtres dangereux dont il fallait se défier..., donc, l'objet d'une continuelle suspicion et bientôt d'une abominable oppression. Il nous était interdit de communiquer avec les détenus d'autres cellules. Si, au début, des livres allemands,

Cependant — en prison — pendant mes 40 mois, j'ai ignoré — et mes compagnons de même — les horreurs des camps de concentration... Enseveli au fond d'un tombeau, je gardais à la fine pointe de l'âme la conviction de recouvrer un jour la liberté. Voici de quelle façon providentielle cette certitude m'était venue. En août 41, pendant plus de huit jours, j'ai connu l'agonie de celui qui s'attend à la condamnation à mort et à l'exécution. N'en pouvant plus dans ma détresse, je cherche un réconfort dans 1' « Imitation de Jésus-Christ ». J'ouvre le livre et tombe sur ces mots : « Je marcherai devant toi, j'ouvrirai les portes de la prison et j'humilierai les princes de ce monde ». Depuis, je n'ai plus jamais douté. N'empêche que sur le plan de la sensibilité humaine, je ne parvenais pas à réaliser en pensée la possibilité de la libération, tellement je me sentais au fond d'un abîme, si loin du passé, plus loin encore du salut. Jamais nous n'avons douté de la victoire... Mais celle-ci gagnerait-elle de vitesse la mort qui, en 1944, à Neutischein, nous menaçait tous ? A cette date, nous ignorions tout, absolument tout des événements de guerre. Nous avons vécu dans l'attente toujours déçue

Et puis, ce fut Dachau qui, en me rendant une ombre de liberté, allait me révéler les horreurs des camps de concentration... et, dès novembre 44, la terrible menace de l'extermination générale des prisonniers. C'est dans les camps que s'est réalisé en plénitude le mépris du Boche pour la personnalité humaine. Nous n'étions plus qu'un chiffre (le 110662) parmi d'autres chiffres. Que de fois, perdu dans la foule des détenus de toutes races, loqueteux, hagards, affamés, j'ai prié le Christ d'avoir pitié de tous mes misérables compagnons d'infortune, décimés au rythme de deux cents par jour... N'étions-nous pas, pour ainsi dire, morts avant le coup final... vidés à fond... usés jusqu'à la corde ?... Des mourants qu'il m'a été donné d'administrer après la libération, aucun ne m'a confié un message à transmettre... Us sont morts sans mot dire — et sans doute sans une pensée. Je le comprenais si bien puisque moi-même, pendant les deux dernières années, il ne m'est pas arrivé de penser plus de quatre fois à mes parents... A quoi donc pensions-nous ?... Mais à manger. C'était la grande obsession avec celle du repos... et, en hiver, se mettre au chaud...

Brisés dans les ressorts de la vie, nous sentions que toutes les fonctions les Plus hautes étaient épuisées NoUS mourions d'inanition physique et spirituelle Nous avalions tout, y compris la honte de certains gestes que seule notre extrême détresse peut expliquer, si pas légitimer.

VIII J'entre dès à présent, avec un véritable soulagement, dans un domaine inexploré et tout à fait laissé sous silence par la propagande. Ce faisant, j'apporte un témoignage. Une fois pour toutes, disons que la guerre et surtout la guerre menée selon la méthode nazie, est la chose la plus odieuse qui soit. Ne renferme-t-elle pas tous les maux ?... Ne les a-t-elle pas tous engendrés ? Mais, grâce à Dieu, la guerre a une double face. Elle est à la fois satanique et divine. Seul, Satan peut inspirer à des hommes pervers un mal d'une telle ampleur. Dieu se devait-il et nous devait-il de l'empêcher ? Non. Parce que Dieu doit respecter la liberté humaine sous peine de rabaisser l'homme au rang de l'animal. Il le laisse artisan de sa grandeur comme de sa déchéance. Il y a plus. Dieu a pris, avec la guerre, une splendide revanche. Seul, l'Au-delà révélera les merveilles de grâce opérées dans nos prisons. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai été le témoin ravi de la transformation de la vie du très grand nombre de prisonniers politiques, en prison. Il est possible que des rescapés des camps de concentration, qui n'ont pas fait comme moi l'expérience des prisons; ignorent le travail spirituel qui s'est opéré entre les quatre murs de nos cellules. Dans les camps, l'abrutissement était trop grand pour provoquer et faciliter l'envolée de l'âme. Manger, se mettre au chaud, dormir et ne pas mourir. Voilà ce qui nous obsédait. Non pas qu'il n'y ait eu de nombreuses conversions, mais celles-ci se firent en sourdine et restent le secret de Dieu. La cellule a été l'endroit incomparable où il nous fut donné de faire cette double rencontre de Dieu et de nous-mêmes, et cette rencontre fut quatre-vingt-dix fois sur cent une réconciliation. Elle affirma qu'il était presque impossible de ne pas être profondément touché par la grâce, à moins que, manque de droiture ou légèreté, on ne péchât contre la Lumière. Qu'est-ce qui empêche l'homme de trouver Dieu ou de Lui rester fidèle ? La cupidité, la sensualité, l'orgueil. Pour détruire dans sa racine cette triple concupiscence, le religieux s'astreint au triple vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Or, ces trois vertus, nous, prisonniers politiques, nous les avons pratiquées à un degré extrême, incomparable. La Pauvreté. Il reste au religieux l'usage de tout ce qui sert à l'épanouissement de sa vie intérieure et de sa culture humaine. Tout était enlevé au prisonnier politique. Nous n'avions ni le nécessaire, ni l'indispensable, tant pour l'âme que pour le corps. Le vœu de chasteté laisse au religieux les joies légitimes du cœur. Le régime nazi a si bien isolé les N.N., qu'il a fallu la libération pour connaître leur sort horrible. L'obéissance religieuse s'exerce sous l'autorité paternelle des Supérieurs qui ne veulent que le plus grand bien. Pour nous, ce fut la contrainte la plus odieuse. Nous avons donc connu un triple dépouillement qui, en nous meurtrissant, nous a ouvert les yeux et a permis à la lumière divine de nous inonder. La prière a jailli spontanément de nos cœurs... Prières du matin, du midi et du soir, méditation, rosaires, plusieurs même quotidiennement ; messes « blanches », chemin de la Croix... Prières collectives et individuelles. Entretiens religieux. Je cite textuellement ce passage d'une lettre d'un jeune Français qui doit à la prison sa vocation bénédictine : « Oui, mon Père » car vous êtes toujours mon premier Supérieur, nous avons passé des journées en prison qui étaient bien fécondes. La souffrance et la solitude sont deux moyens pour l'homme de se débarrasser de tout un fatras de préjugés qui assiègent la pensée dans cette vie matérialiste et il faut pouvoir faire un retour sur soi, ne plus avoir peur de rester seul avec soi-même, car c'est ainsi que l'on retrouve Dieu ». Et cette trouvaille de Dieu dans le dénuement douloureux créa un climat..., celui des Béatitudes : Bienheureux les pauvres en esprit..., bienheureux les doux..., ceux qui pleurent..., les persécutés ! Oui, nous avions connu une joie profonde, d'une qualité inconnue à qui ne l'a pas expérimentée et qui faisait dire à mon ami Emile Grell, mort à Buchenwald : « Retrouverons-nous plus tard ces heures lumineuses ? » et qui me fait dire qu'avec le sacerdoce la plus grande grâce de ma vie est celle de la prison. Même les incroyants – non revenus à Dieu – ont dû convenir de l'effet salutaire de la cellule qui forçait à la révision des valeurs humaines. Que de maris égoïstes ont découvert pour la première fois la tendresse dévouée de leur femme ! Que de fils ont pleuré amèrement leur manque d'égard envers leurs parents ! Quelle vue plus haute et plus sereine sur tout..., particulièrement sur ce qui, dans la vie courante, divise les hommes : religion, politique, intérêts ! Quel parti pris de nous rejoindre et de nous entendre ! Je ne puis oublier cet aveu d'un athée qui prétend le rester : « Ah ! Charles, si un jour je crois en Dieu, c'est comme tu me L'as représenté que je L'imagine ». Que d'ascensions sur les sommets de la perfection : Jean Robert, de Huy, mort à Buchenwald, professeur au lycée français d'Anvers, qui disait son regret d'avoir, sous l'influence d'André Gide, commis le péché d'orgueil et revenait après douze ans d'abandon au Christ et à sa Divine Mère... Il exprimait, en des sonnets ciselés à merveille, sa foi reconquise. Bernard Rousselot, jeune technicien, de Paris (mort depuis la libération), peu instruit du catéchisme, mais qui possède admirablement saint Paul ; s'il avait survécu, il serait entré au séminaire. C'est Yves Henno, jeune ouvrier boulanger, de Roubaix, que j'ai baptisé à la Pentecôte 1944, à Neutischein. Nous sommes sept en cellule qui faisons cercle... Le néophyte est à genoux, au centre. « Yves, que demandes-tu à l'Eglise ? » Il me répond : « la Foi » - « Et la Foi, que donne-t-elle ? » - « La Vie éternelle ». De mémoire, je lui pose toutes les questions d'usage : « Renonces-tu à Satan ?... Crois-tu en Dieu le Père ?... etc ». Je m'adresse enfin au parrain, Robert Berdonneau, et lui demande s'il se porte garant de la sincérité de son filleul. Mon brave Bob fit l'éloge de son ami. J'invitai alors le parrain et les témoins à mettre la main sur l'épaule d'Yves et le baptisai. Il est mort en Tchécoslovaquie. Et tant d'autres qui ont gravi les sommets de la perfection chrétienne. « Voyez-vous, mes amis, leur disais-je, quelle belle communauté religieuse nous formons !... Rien ne nous manque : pauvreté, chasteté, obéissance, vie en cellule, chez presque tous, le souci de se purifier et de se sanctifier. Parmi nous, toute une phalange de confesseurs et déjà nombre de martyrs ». C'est que le souffle de l'Esprit pénétrait nos âmes, un peu comme dans la primitive Eglise sous l'ère des persécutions, nous communiquant lumière, ferveur et force. Telle fut la vengeance de Dieu ... Tôt ou tard, l'Amour triomphe.

IX JUIN 1942. Je suis à la prison de Lertherstrasse 3, Berlin. Alignés le long des cellules pour la demi-heure de promenade, nous en profitons pour lier connaissance et communiquer paroles et billets clandestins. C'est ainsi qu'il me fut donné de remarquer un tout jeune prisonnier... Il était étudiant à l'Ecole Militaire, à Bruxelles. 22 ans... Roger Libion... Trois fois condamné à mort en Belgique, une quatrième fois à Berlin. Il me prit d'abord comme confident. A la date du 17 juin, il m'écrivait : «Ah! mon Père, acceptez d'être mon Directeur actuel: je vais peut-être vous donner du fil à retordre avec ma nature extrêmement complexe, mais j'ai un besoin urgent de lumière ». Il avait raison, ce cher ami. Depuis deux ans, son âme connaissait une tristesse invincible, et il n'était pas difficile d'en déchiffrer la cause profonde...

A cela, je répondis qu'il ne devait plus s'acharner à résoudre le problème de sa vocation : « Le plus simple, lui écrivis-je, est de croire à ta vocation sacerdotale qui, pour moi, ne fait pas l'ombre d'un doute, de prier pour que Jésus l'affermisse en toi et te donne de la suivre un jour. Puis, c'est tout. Dans ton état actuel de nervosisme, d'hypersensibilité, d'imagination excessive, il est dangereux et contre-indiqué de fixer ton avenir. Un jour, tu sauras avec certitude, crois-moi, ïais-moi confiance et vis au jour le jour. En tout cas, si je reste ton Directeur, jamais, je ne permettrai de te faire prêtre si le cœur, lui aussi, n'est pas pris.

Comment m'étais-je persuadé de la vocation de Roger ? Il m'avait suffit de lire entre les lignes de ses billets. 20 Juin. Lettre d'adieu à ses parents : « Tout cela pour vous dire, Papa et Maman chéris, que je sentais, à l'âge de 17 ans, que le bonheur n'existait pas ici-bas et que toute ma vie sans but supérieur, sans idéal, était une vie gâchée. Voilà pourquoi aussi, j’ai eu tant de difficultés et d’hésitations dans le choix d'une carrière. Lors d'une retraite, à Arlon, le Père Claude m'avait dit (en 1935) : « Je crois que tu devrais te faire prêtre ». Oh ! cette parole, comme elle m'a bouleversé et poursuivi sans cesse. Et si, m'étant découvert la vocation d'officier, je l'ai aimée, désirée, voulue et défendue, avec une belle passion, c'est que je croyais sincèrement y voir la seule route, le seul terrain où je pourrais le mieux et le plus complètement satisfaire mes diverses aptitudes en vue de cet idéal. Or, au mois de mars ou avril 1937, dans l'action de grâce d'une communion, j'entendis à plusieurs reprises, une voix intérieure : Roger, fais-toi prêtre. J'en parlai au Père Franchen, qui me dit que je ne devais pas attacher d'importance à la commotion subie, ajoutant cependant que j'avais toutes les dispositions nécessaires pour être prêtre. Il m'engagea à prier et à réfléchir. C'est ce que je fis, mais à partir de ce moment, un grand découragement me prit, un dégoût de tout ». C'était le début d'un drame intérieur qu'il décrit admirablement et que je ne puis, hélas ! résumer en quelques lignes. Il connut un premier échec, malgré son travail forcé : réussir coûte que coûte, écrit-il, pour parvenir à se persuader que la carrière militaire est vraiment sa vocation et étouffer, si possible, la voix intérieure qui l'appelle au sacerdoce. En octobre 1939, il est admis à l'Ecole Militaire ; il se croit à la fin de ces luttes, d'autant plus qu'en mars 1940, il fait la connaissance d'une jeune fille. Et la guerre éclate : « En un peu plus d'un an, j’allais perdre ce que j'avais tant souffert à acquérir : ma carrière, mon amour, ma liberté. Depuis ma condamnation à mort, 1'ai l'impression très nette que Dieu veut autre chose de moi et que la voix qui m'a poursuivi sans cesse était l'avertissement de souffrances spéciales, signe, n'est-il pas vrai, d'un amour de prédilection de la part de Jésus ». Fait prisonnier militaire et de retour de captivité, en décembre 1940, il est profondément déçu : « J'avais tout perdu de ce que j’avais si péniblement acquis. Inutile de dire qu'à ce moment, la voix se fit de nouveau entendre et c'est dans ces circonstances que je promis à Dieu d'entrer en religion, après la guerre, si l'Ecole Militaire ne rouvrait pas ses portes. Officier ou prêtre, absolument rien d'autre ». C'est alors qu'il se décide, pour satisfaire son besoin irrésistible de dévouement, de servir son pays occupé par l'ennemi. Il entre à fond, dans l'espionnage : « J'avais besoin, à tout prix, physiquement et moralement, à cette époque de ma vie, d'un but supérieur et je décrétai que ce but était la défense du pays ». Il fut arrêté le 31 octobre 1941. Ce qui domine alors dans son âme, c'est la fierté patriotique de souffrir pour sa Patrie, la tristesse causée à son papa et à sa maman. Il revoit le visage ravagé de son père, le geste brisé de sa main bénie qui lui faisait signe « au revoir ». « Un revoir pareil au tien, en cette seconde, papa, m'a remué plus que mes trois condamnations à mort ensemble ». Ces pages d'adieu, écrites à Berlin, sont si lourdes de tendresse pour ses parents ! Il lui restera, un vrai tourment de les avoir attristés dans le passé : « Pourquoi, comprenant la haute valeur morale de ta vie, la profondeur de ton dévouement à notre égard, l'étendue de tes sacrifices, en échange desquels tu ne demandais qu'un sourire, qu'un petit merci, pourquoi me suis-je caché pour pleurer mon ingratitude au lieu de m'élancer dans tes bras ?... Un sourire de maman me consolerait mieux que deux mois de prière ». L'aumônier militaire allemand de Berlin, prêtre admirable, vient de renvoyer à la famille les deux cahiers de Roger. Il totalise 174 pages extrêmement serrées ; il a recopié toutes ses lettres, toutes les miennes, qui ont assuré nos rapports de direction spirituelle. Roger a gravi les sommets de la perfection chrétienne ; aussi, je pouvais, le 7 juillet 1942, lui donner cette consigne : « Plus tard, quand reviendront les heures sombres, rappelle-toi la lumière de ces derniers jours, où Dieu a pacifié ton cœur. Ne cesse pas de croire à l'amour, quoi qu'il arrive. Tu n'échapperas pas. Tu ne peux pas échapper. Sois implacable avec toi-même. Consens à mourir, l'ancien Roger n'existe plus. Un nouveau est né et ce nouveau-né ne le tue pas, car il est né de Dieu, de son Amour infini; ne l'abîme pas comme tu as abîmé l'ancien. Si tu suis ta vocation, et tu la suivras, quelle joie pour le Divin Maître, dont l'amour aura triomphé ! Songe aux âmes qui te seront confiées. Pour elles, immole toi déjà ». Et encore : « Le fou Roger, c'est celui qui vécut jusqu'ici dans l'irréel, en dehors de la volonté de Dieu, Roger, type de roman, au cœur amoureux, type jeune fille, mais non au cœur aimant et généreux et oublieux de lui-même ». Voici ce qui s'est passé la nuit du premier jeudi au premier vendredi du mois d'août 1942 : Dieu prit le cœur de Roger, l'inondant d'une joie indicible... La douceur de l'appel au sacerdoce. Grâce mystique sans conteste. 8 AOUT. « Mon Père, pour la première fois de ma vie, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai pleuré de bonheur. A la lettre, les larmes ont coulé sur mon oreiller, le bonheur a inondé mon cœur. Mon cœur était trop petit, le bonheur était réellement grand, insupportable que j'ai crié « assez». J'ai compris Jésus, j'ai senti l'appel à la sainteté... Vous m'avez donné, mon Père, la chose la plus précieuse : la méthode pour aller à Lui. Je l'ai suivie et j'ai vu. M on Père, une partie de la reconnaissance infinie qui s'élève en mon cœur en ces jours bénis, retombe sur vous. Et j'espère pourvoir un jour, sur l'autel du sacrifice, vous joindre à mes parents dans les prières qui s'élèveront alors de mon cœur exalté de jeune prêtre. Le « oui » arraché par l'Amour a marqué une étape dans ma vie. C'est à dater du vendredi 7 août et non du vendredi 10 avril, que je suis prêtre ». Dernière page de son cahier. Jeudi 20 AOUT, 8 1/2 heures. « Mes parents bien-aimés, André, Mimy, Popaule, Richard et Gigi chéris. Voici le plus grand jour de ma vie... La veille de ma mort. On est venu me chercher à 8 heures, dans ma cellule, et on m'a annoncé la nouvelle... Je suis plein de courage un courage magnifique (sans vouloir me vanter) Le courage du chrétien, plein de confiance et d'amour en Jésus et Marie. Je meurs en prêtre. J’offre ma vie avec joie pour vous. Je vais vous préparer une place au Ciel... Une place digne de vous ». Roger, mon petit prêtre, montait au poteau, pour célébrer à la fois sa première et dernière messe sanglante. Il fut notre premier fusillé à Berlin. Son compagnon, Nico Wagenaar, protestant hollandais mort à Dachau, s'est converti et a pris au baptême, comme second nom, Roger.

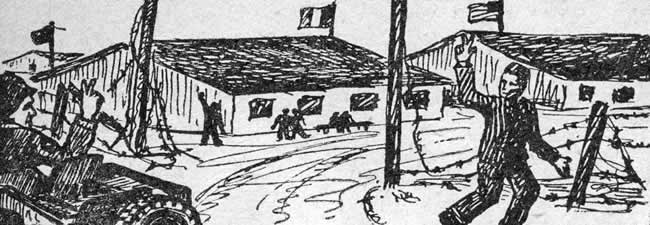

DIMANCHE... Nous assistons, le matin, à de merveilleux piqués de l'aviation américaine sur la gare de Dachau. L'heure de la délivrance est proche. Nous sommes tous consignés dans les baraques. Avec émotion, nous entendons le tir du canon se rapprocher et, bientôt, le crépitement des mitrailleuses. Les Américains investissent le camp. Vers les cinq heures, ils pénètrent dans l'enceinte où nous sommes internés. Au diable la consigne !... Nous nous précipitons pour jouir du coup d'œil de la chasse aux S.S. abattus comme des lapins dans leurs terriers... Il ne sera fait grâce à aucun : un S.S., dit-on, aurait tiré d'un mirador. Les prisonniers eux-mêmes se chargent d'exterminer leurs suppôts, chefs de blocs, de police, capos, et autres, qui se sont fait remarquer par leurs cruautés sur leurs compagnons. Impossible de décrire l'enthousiasme délirant de ces trente-huit mille survivants de la barbarie allemande. Les tout premiers qui pénètrent dans le camp sont deux Belges : Paul Lévy, le reporter de la B.B.C., et Madame Bonnecompagnie. Paul Lévy nous rend visite au bloc des prêtres et avec bonté, se laisse interviewer. Il nous adresse un petits discours et accepte nos messages pour nos familles. C'est ainsi que la radio a pu, grâce à lui, donner de nos nouvelles. Sur la place d'appel... c'est une marée humaine hurlante de joie, qui s'apprête à faire une escorte triomphale aux libérateurs. Mais non. Voici que se dresse, au-dessus de l'horloge qui a sonné tant d'heures d'agonie, la silhouette d'un officier américain. Il fait signe qu'il veut parler et demande le silence. Le calme se fait et les têtes se découvrent. Alors, cet homme, qui est un simple aumônier de l'armée américaine, se met à genoux, joint les mains et se recueille dans une prière émouvante et simple en langue allemande, il remercie Dieu du succès qui vient d'être remporté et implore la miséricorde divine sur les milliers de victimes sacrifiées dans cette enceinte à l'orgueil et à la haine des hommes. C'est la première fois qu'un mot d'amour, écho de celui qui autrefois jaillit des lèvres du Martyr du Golgotha, tombe sur cette foule émue jusqu'aux larmes. Puis, ce fut le délire... celui, notamment, de « l'organisation », euphémisme pour signifier le pillage. Il y avait à Dachau de nombreux halls remplis de tout. On procéda au nettoyage par le vide. Pendant quelques jours, les Américains, occupés à photographier et à filmer toutes les horreurs du camp, n'y prêtèrent pas attention. Eux-mêmes nous offrirent comme butin de guerre deux cent mille boîtes, de conserve de viande. Ce fut d'ailleurs leur seul cadeau de joyeuse entrée. Hélas, si cette suralimentation fut bienfaisante aux uns, elle précipita dans la tombe nombre de prisonniers exténués qui ne purent supporter ce changement subit de régime. Il eût fallu une réalimentation appropriée. Les décès ne ralentissent pas. Que de compatriotes écrivirent à leur famille et ne sont pas revenus ! Cependant, l'ordre ne tarda pas à régner, grâce à la fermeté du Comité international et des différents Comités nationaux. Il suffit de lire, aujourd'hui, les numéros du journal « Union Belge » que nous avons édité dès le 1er mai, pour se rendre compte des efforts que firent les Belges pour une vie plus supportable. Voici un extrait du journal où, chaque jour, j'insérais le mot de l'aumônier : « Premier mai émouvant. Le Comité National Belge remercie tous nos amis belges d'avoir assisté si nombreux et si enthousiastes à la manifestation d'unité nationale qu'il avait organisée hier. Les applaudissements nourris qui ont suivi les exposés de M. l'abbé Sommer, le député communiste Borremans, le colonel Grégoire, Jean Sanglier, et, par la suite, notre représentant au Comité international, Arthur Haulot, tour à tour, nous ont montré la nécessité de continuer à unir toutes nos forces pour notre rapatriement rapide, pour la continuation de la lutte contre les fascistes, pour la reconstruction de notre pays meurtri, et pour que, nous, prisonniers, soyons le ciment de cette union. Camarades, plus que jamais, discipline, camaraderie, bonne volonté et amour entre nous. Vive l'unité de tous les Belges de Dachau. Le Comité National ». C'était donc la fraternité entre nous. Elle se manifesta avec éclat à la cérémonie commémorative du 10 mai 1940, célébrée en union avec les Hollandais et les Luxembourgeois. J'écrivais dans le journal : « Chers compatriotes, Souvenez-vous du 10 mai 1940, la Pentecôte tragique. Pour la première fois, nous pouvons célébrer l'anniversaire de cette date historique, dans la douleur de tous nos deuils, mais aussi dans la joie de la victoire, la paix et l'espérance du retour prochain. Une cérémonie religieuse, avec messe en plein air, est prévue pour ce jour, ainsi que l'appel aux morts. Vous serez fixés dès demain, sur le programme définitif. Ainsi l'Ascension 1945 restera un de nos meilleurs souvenirs de captivité ». C'est encore le Comité qui lançait ce mot d'ordre : Camaraderie. Fraternité et pas de politique. Nous serons tous sans distinction de croyance, d'opinions philosophiques ou politiques, des semeurs d'amour. De respect, de compréhension mutuelle. Tous les patriotes vrais de nos pays. Tous des citoyens du monde, unis dans notre volonté commune de Paix, de Justice et d'Amour ». A peine le premier soldat américain dans le camp, il y eut une floraison de drapeaux multicolores... D'où sortaient-ils ? 'Eux aussi, attendaient depuis longtemps, dans les cachettes les plus secrètes, l'heure de la victoire et de la liberté. Spectacle inoubliable. Il y eut de très belles cérémonies publiques, qu'il vous fut donné sans doute de voir au cinéma. Mais celles-ci ne pouvaient faire oublier l'urgence extrême d'assainir le camp et de sauver à tout prix les milliers de malades qui mouraient encore, chaque jour, au rythme de près de deux cents. Les Américains réussirent, avec leur fameuse poudre, l'extermination des poux en 24 heures, et, vers le 10 mai, établirent, en dehors de l'enceinte intérieure où nous étions encaqués, un hôpital dans les baraquements des S. S. Vers la mi-mai, nous quittâmes nos baraquements et fûmes répartis par nationalités. 11 mai. Extrait du journal. « Une nouvelle qui réjouira tous nos compatriotes belges est l'arrivée à Dachau d'une colonne spéciale chargée de notre rapatriement. Cette colonne est sous les ordres du colonel Maréchal et composée de 60 camions. A l'heure où nous mettons sous presse, une avant-garde composée de M. et Mme Lemaire et du major Bouckaert, de la Croix-Rouge de Belgique, était en pourparlers avec le Commandant américain du camp au sujet de notre rapatriement ». Ce départ fit évidemment des heureux et des malheureux. Le second fut assuré par les Américains, quinze jours après. Nous fîmes deux jours de voyage, en camion, le long du lac de Constance, avec escale à Brégenz et Mulhouse, où fonctionnait un centre de triage français, admirablement organisé. De Mulhouse à Namur en chemin de fer où nous débarquions la nuit du 29 mai.

HUIT mois se sont passés depuis mon retour. La parenthèse de mes quatre années d'exil est fermée. Pour vous en relater les détails douloureux, j'ai dû faire effort, car l'homme oublie si facilement les mauvais jours, surtout lorsqu'il n'en garde pas le contre-coup. Ce qui me reste, c'est le souvenir vivant des grâces exceptionnelles de l'épreuve. Il m'a fallu Namur pour renouer avec le passé. La libération du camp et mon voyage de retour n'étaient Pas parvenus à faire surgir de i'oubli les visages aimés. Je revenais de trop loin. Aussi le choc fut rude. Nous ne nous attendions pas du tout à l'accueil qui nous fut réservé, ignorant que notre arrivée était signalée.

|